労働基準法は労働者を守るための法律で、企業は最新の情報を確認して遵守することが必要です。2023年4月1日から施行された労働基準法の改正では、時間外労働の割増賃金率の増加、デジタルマネーでの賃金支払いの解禁、育児休業取得状況の公表義務範囲拡大と多くの対応が必要とされました。

本記事では、厚生労働省の発表を基に2023年・2024年最新の労働基準法の改正点を説明し、企業に求められる対応策について解説します。

目次

労働基準法とは

労働基準法は、日本の労働者を保護する法律であり、労働条件の基準を定めています。この法律は、労働契約、賃金、労働時間・休憩・休日、年次有給休暇、安全衛生、女子・年少者保護、技能者養成、災害補償、就業規則、監督機関などについて規定しています。

労働基準法は、労働者の生存権保障を基本理念としており、労働条件の最低基準を法定することで労働者の保護を図っています。労働基準法は日本国憲法に基づいており、憲法27条2項では労働条件に関する基準は法律で定めることが規定されています。

2019年労働基準法改正内容の振り返り

2019年に施行された働き方改革関連法による労働基準法の改正では、長時間労働の是正や多様な働き方の実現、公正な待遇の確保などが追加されました。具体的には、労働時間の上限規制、有給休暇の義務化、同一賃金同一労働の格差是正、高度プロフェッショナル制度の導入などです。働き方改革の流れによって、労働基準法の改正は2023年、2024年と年々進められており、企業には速やかな対応が求められています。

2023年労働基準法の改正内容とは

ここでは、2023に施行されている労働基準法の改正内容について説明します。

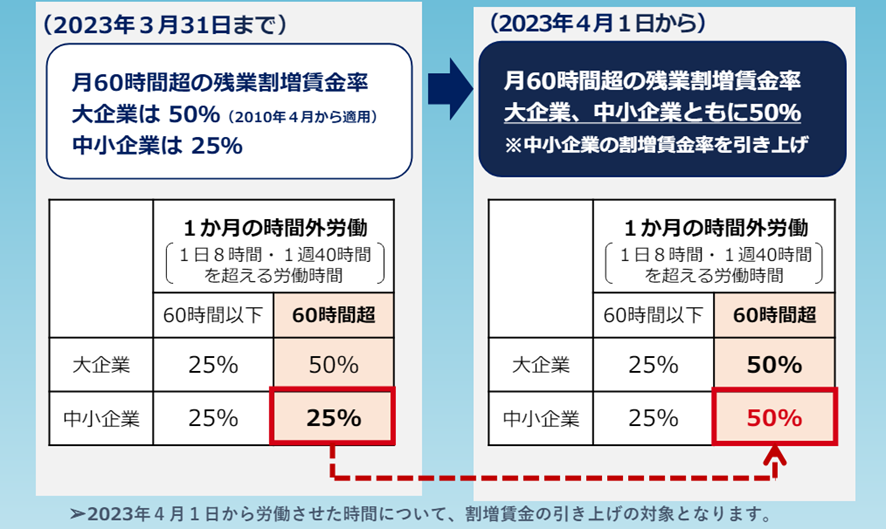

中小企業の時間外労働割増賃金率が50%へ

労働基準法の改正により2023年4月1日から、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。月の時間外労働が60時間以下の場合、大企業と中小企業の割増賃金率は25%ですが、2023年3月31日までは60時間を超えると大企業は50%、中小企業は25%でした。猶予措置により中小企業は25%で設定されていましたが、2023年4月1日以降は大企業と中小企業の割増賃金率が統一され、どちらも60時間超の場合は50%になります。

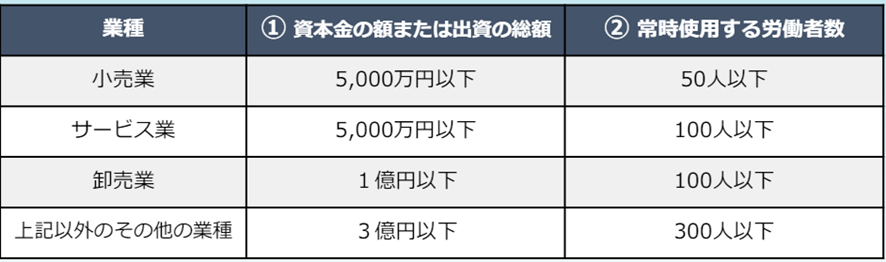

中小企業の定義は、資本金の額または常時使用する労働者数によって決定され、業種によって異なります。下記の一覧からご確認ください。

引用・参考:厚生労働省「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

デジタルマネーでの賃金支払いの解禁

賃金支払い方法には、これまで銀行口座への振込みなどが選択肢として提供されてきました。しかし、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化に伴い、労働者が同意すれば賃金支払いを資金移動業者の口座に行うこと(賃金のデジタル払い)も可能となりました。この資金移動業者(〇〇Payなど)の指定は厚生労働大臣の認可を受け、一定の要件を満たすことが必要です。指定要件は労働政策審議会の労働条件分科会で議論され定められました。

参考:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」

育児休業取得状況の公表の義務化

2023年4月1日から常時雇用する労働者が1,000人を超える企業は、男性の育児休業取得状況を年1回公表することが義務化されました。この公表には、「育児休業の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」が含まれます。

この取得率の公表は、男性が育児休業を取得しやすい環境が整備され、男性の育児参加を促進することを目的としています。この措置により、男性が積極的に育児に関わることが奨励され、職場での男女の役割分担やワークライフバランスの実現に向けた取り組みが促進されることが期待されます。

参考:厚生労働省「令和5年( 2023 年)4月1日施行の内容育児休業取得状況の公表の義務化」

2024年労働基準法の改正内容とは

ここでは、2024年4月に施行された労働基準法の改正内容について説明します。

明示すべき労働条件事項の追加

2024年4月より、労働条件の明示に関してルールが変更されました。労働契約の締結・更新時に、新たに以下の事項を明示しなければなりません。これらの変更により、労働者に対する契約内容の明確な説明が求められ、労働条件の適切な把握や就業環境の改善が促進されることが期待されます。

1.就業場所・業務変更の範囲の明示

すべての労働者との労働契約の締結時および有期労働契約の更新時に、就業場所・業務の内容の変更範囲を書面によって明示することが必要になりました。変更の範囲とは契約期間中に今後変更される可能性のあるすべての就業場所や従事する業務範囲のことです。

2.更新上限の明示

有期労働契約の締結時と更新時に、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)がある場合は内容を明示する必要があります。更新上限を新設・短縮する場合は、その理由も事前に労働者に説明する必要があります。

3.無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示

無期転換申込機会が発生する更新時に、無期転換申込権の申込機会と、無期転換後の労働条件を明示する必要があります。また、無期転換後の労働条件を決定する際に、他の通常の労働者とのバランスを考慮した事項についても説明に努める必要があります。

参考:厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」

建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制の猶予期間終了

2019年4月(中小企業は2020年4月)から、労働基準法に時間外労働の上限規制が導入・適用されてきましたが、下記特定の業種や業務においては業務の特性や取引慣行の課題があることから5年間の猶予措置が取られました。このたび2024年4月から一部特例はあるものの時間外労働の上限規制の適用が開始されました。

・工作物の建設の事業

・自動車運転の業務

・医業に従事する医師

・鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

一般的な上限規制:

・原則として、月45時間、年360時間(限度時間)以内。

・臨時的な特別の事情がある場合、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内で(休日労働含む)あれば限度時間を超えて時間外労働を延長できるが、年6ヶ月が限度。

工作物の建設の事業:

災害時の復旧及び復興の事業を除き、上限規制が全て適用される。

災害時の復旧及び復興の事業では、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内の規制は適用されない。

自動車運転の業務:

特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限は年960時間。

月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内の規制は適用されない。

時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規定は適用されない。

医業に従事する医師:

特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限は最大1860時間。

月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内の規制は適用されない。

時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規定は適用されない。医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがある。

鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業:

上限規制が全て適用される。

参考:厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)」

2023年・2024年労働基準法の改正によって企業に求められる対応

それでは、2023年・2024年労働基準法の改正によって企業に求められる対応を見てみましょう。

中小企業の時間外労働割増賃金率50%引き上げへの対応

該当する中小企業は就業規則の「割増賃金」の記載箇所を変更する必要があり、割増賃金率の引き上げに合わせて適切な措置が取られるよう求められます。

深夜の労働に関しては、月60時間を超える時間外労働を深夜に行わせた場合は、深夜割増賃金率25%と時間外割増賃金率50%の合計である75%を支払わなければなりません。また、法定休日に行った労働時間は月60時間の算定から除外されますが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。企業は正しい割増賃金を支払うか、もしくは割増賃金の代わりに代替休暇を付与するなど必要とされる措置を取らなければなりません。

デジタルマネー賃金の支払いへの対応

デジタルマネーの賃金支払いはあくまでも選択肢のひとつであり、企業側・労働者ともに強制されるものではありません。

デジタルマネーの賃金支払いを導入する場合には、労使協定を締結する必要があります。この労使協定は、労働組合がある場合は労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者とが締結します。労使協定には、賃金のデジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲などが記載されます。

その上で、個々の労働者は、賃金のデジタル払いを希望する場合には、留意事項等の説明を受け、同意書に賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番号、代替口座情報等を記載して使用者に提出する必要があります。同意書に記載する支払開始希望時期以降、労働者は賃金を資金移動業者の口座で受け取ることができます。

育児休業取得状況の公表義務化への対応

常時雇用する労働者が1,000人を超える企業に該当する場合、育児休業の取得状況をインターネット上で公表する対応が必要です。育児休業取得率は公表前の事業年度中に取得された育児休業等の数に基づいて計算され、自社のウェブサイトや厚生労働省の運営サイトで一般的に閲覧できるようにしなければなりません。

明示すべき労働条件事項の追加への対応

今回の条件事項の追加を受けて、労働者との契約時に労働条件通知書へ上記で定められたルールに則り事項を記載する必要があります。また、有期契約の場合、更新上限を新設・短縮する場合は必ずあらかじめ労働者へ説明するようにしてください。記載例を参考にしたい方は厚生労働省の「2024年4月から労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」をご参照ください。

建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制猶予期間終了への対応

工作物の建設の事業、自動車運転の事業、医業に従事する医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業の対象企業は、それぞれ特例で設けられている時間外労働の上限規制を遵守し、適切に労働時間の管理を実施してください。詳しいQ&Aは厚生労働省の「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)」に掲載されているのでチェックしましょう。

今後の労働基準法改正に向けた取り組みのポイント

ここでは今後の労働基準法改正に向けて、企業が取り組みたいポイントを4つ紹介します。

労働時間適正化の推進

労働時間の適正化を図るために、法定労働時間の範囲内での働き方の促進が重要です。週40時間、1日8時間といった法定労働時間を守りつつ、残業の適正化や有給休暇の取得促進など、労働者のワークライフバランスを支援する施策が必要です。

非正規雇用者の待遇改善

非正規雇用者の待遇改善や労働条件の安定化も重要な取り組みのひとつです。非正規雇用者の雇用形態に関わらず、公正な待遇や労働条件を確保するための規定や制度の整備が必要です。

関連記事:非正規雇用についてまとめた記事はこちら

労働災害の予防強化

労働災害の予防と労働安全衛生の強化も重要なポイントです。労働災害の発生を防ぐための安全管理体制の整備や労働者への安全教育の充実、労働場所の環境改善などが必要です。

ダイバーシティの促進

ジェンダー平等の推進や職場の多様性の促進も重要な取り組みのひとつです。男女同一労働同一賃金の原則の実現や育児休暇・介護休暇の充実、ハラスメント対策の強化など、すべての労働者が安心して働ける環境の整備が求められます。

労働基準法の改正に正しく対応しよう

労働基準法は働き方改革の影響で、近年改正が加速しています。

法令改正を細かくチェックして、正しい情報を基に迅速に対応しましょう。また、改正内容への対応に追われるばかりではなく、「労働者の働きやすい環境をつくる」という視点で職場環境の向上に日頃から努めることで、労働基準法の改正に速やかに対応できる体制づくりができるでしょう。

労務管理に関連したおすすめセミナーのご案内

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

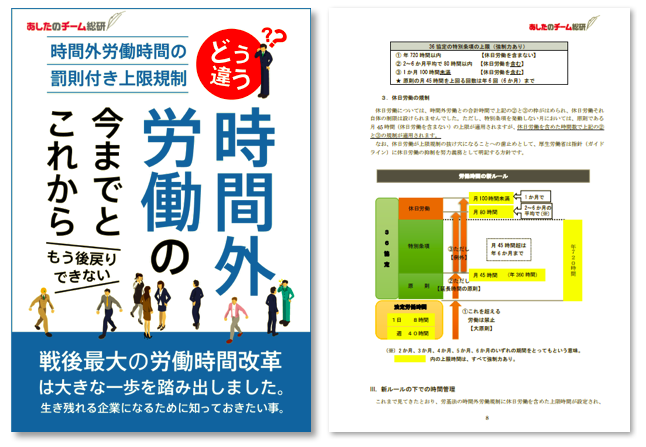

【無料eBookプレゼント】どう違う?時間外労働の今までとこれから

労務管理の課題を解決するサービス紹介

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア