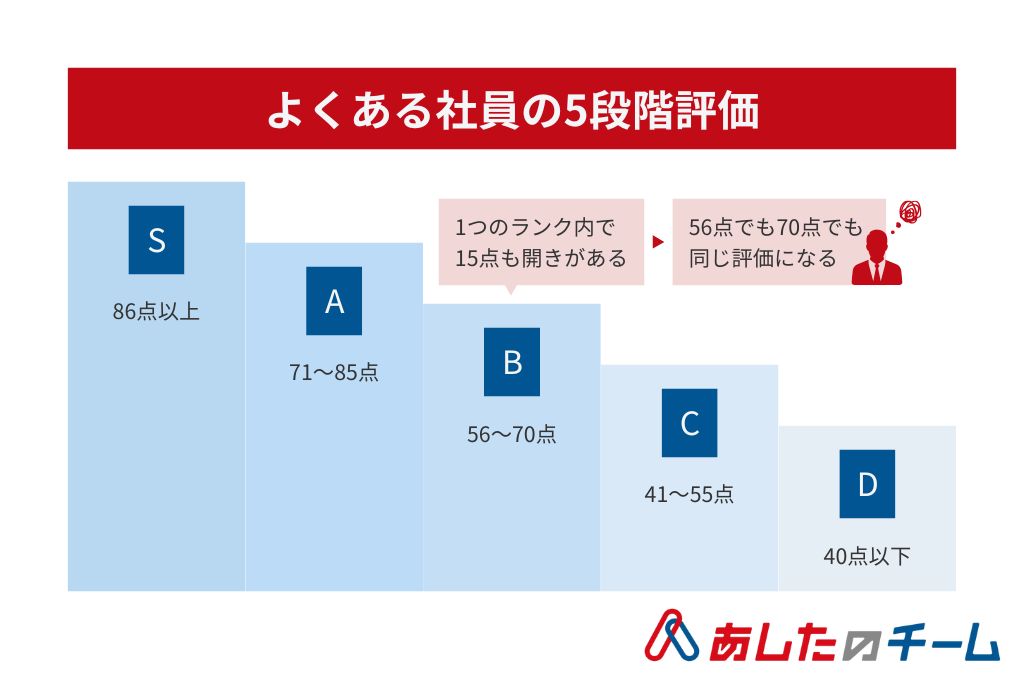

日本企業の人事評価で一般的に用いられるのが「5段階評価」です。評価基準が分かりやすいメリットがある一方で、評価が曖昧になりやすいという課題も指摘されています。

本記事では、5段階評価の特徴やメリット・デメリットに加え、4段階評価との違いや適切な使い分けを解説します。評価制度の見直しを検討している担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

5段階評価とは

5段階評価とは、評価対象を「非常に良い」「良い」「普通」「あまり良くない」「良くない」など5つの段階に分けて評価する方法です。学校の成績やアンケート、企業の人事評価など幅広い場面で使われています。

5段階評価の特徴は、単なる2択や3段階評価と異なり評価の解像度が高い点です。

ほかには、以下のメリット・デメリットがあります。

| メリット | ・評価基準が分かりやすい・中間評価で負担が軽減される ・比較的導入しやすい |

| デメリット | ・評価が中央値に集中しやすい ・細かい差を評価しにくい ・評価基準が曖昧になりやすい |

5段階評価を導入する際は評価基準を明確にしつつ、評価者への教育や指導も同時に行う必要があります。

5段階評価の2つの評価方法

5段階評価には、以下2つの評価方法があります。

- 絶対評価

- 相対評価

各評価方法を、目的やシチュエーションに合わせて適切に使い分けましょう。

1.絶対評価

絶対評価とは、あらかじめ設定された目標に対して、達成度を基準に評価する方法です。例えば、営業職であれば「売上目標を120%達成した」といった具体的な成果が高く評価されます。

絶対評価の特徴は、他者と比較せずに個人の成果を純粋に評価できる点です。目標達成へのモチベーションを高めやすいメリットがあります。

しかし、目標設定が曖昧だと評価の公平性が損なわれ、納得感を得にくくなることもあります。そのため、評価者は適切な基準を設ける配慮が必要です。

絶対評価を効果的に活用するには、明確で達成可能な目標を設定し、評価基準を統一するよう配慮しましょう。

2.相対評価

相対評価とは、他の人と比較して評価を行う方法です。 例えば、営業成績の上位20%に入れば「評価5」、中位なら「評価3」のように、相対的な順位に基づいて評価が決まります。

相対評価メリットは評価のばらつきを抑えやすく、組織全体の実力を把握しやすい点です。

一方で、他者との比較が前提のため、全員が高い成果を出しても評価が低くなる人が出てしまいます。結果、競争が激化しすぎるとチームワークに悪影響を及ぼすおそれがあります。

相対評価を活用する際は、成績を上げたにもかかわらず評価が低くなった人へのフォローを行うなど、慎重な運用が求められます。

5段階評価の表現方法

5段階評価には、以下の表現方法が用いられます。

- 非常に良い(評価5・S)

- 良い(評価4・A)

- 普通(評価3・B)

- あまり良くない(評価2・C)

- 良くない(評価1・D)

評価される側の目線に立ちつつ、不快感やモチベーションの低下につながらない表現方法を心がけましょう。

非常に良い(評価5・S)

「非常に良い(評価5・S)」は、5段階評価の中で最も高い評価です。 目標を大幅に上回り、他の社員の模範となるような成果を達成した場合に与えられます。

例えば、売上目標を200%達成した場合や、企業にとって特別な貢献をした場合が該当します。また、評価を得た社員は、昇進や特別な報酬の対象になることが多いのも特徴です。

評価者は周囲も納得できるように、具体的な成果や行動に基づいて評価を行うことが重要です。

良い(評価4・A)

「良い(評価4・A)」は、期待された基準を上回ったと判断される評価です。最高評価には届かないものの、目標を十分に達成し一定以上の成果を上げた社員に与えられます。

例えば、売上目標を120%達成した場合や、難易度の高いタスクを効率よくこなした場合などです。

そして「良い(評価4・A)」評価には、今後の成長やさらなる成果への期待が込められています。そのため、評価の理由を具体的に伝えて、社員のモチベーション向上につなげましょう。

普通(評価3・B)

「普通(評価3・B)」は、5段階評価の中間に位置しており、期待された基準をおおむね達成している場合に与えられます。特別に優れているわけではないものの大きな問題もなく、標準的なパフォーマンスを発揮した場合が該当します。

例えば、売上目標をほぼ達成した場合や、日常業務を安定してこなした場合などです。

評価者は具体的なフィードバックを通じて、改善点や次に目指すべき目標を明確に伝えるようにしましょう。

あまり良くない(評価2・C)

「あまり良くない(評価2・C)」は、期待された基準をやや下回っている場合に与えられる評価です。目標の達成が部分的に不足している場合や、業務において一定の改善が必要な状況で用いられます。

例えば、売上目標が80%程度にとどまっている場合や、業務上のミスが目立つ場合などです。

「あまり良くない(評価2・C)」評価を受けた社員には、具体的な改善策やサポートを提供し、次回の評価向上につなげることが重要です。

良くない(評価1・D)

「良くない(評価1・D)」は、5段階評価の中で最も低い評価です。目標を大きく下回り、業務の遂行に著しい改善が必要な場合に与えられます。

例えば、売上目標の50%にも達していない場合や、業務上のミスが頻発して周囲に悪影響を及ぼしている場合が該当します。

社員にとって厳しい結果ですが評価者は単なる否定ではなく、具体的な改善策を提案することが重要です。

改善のための目標やスキルアップの機会を明確にし、次回の評価向上をサポートしましょう。

5段階評価の利点・欠点

5段階評価は評価の幅が適度に細かく、評価者が判断しやすい利点があります。

例えば「良い」「あまり良くない」などの中間的な評価が可能なため、客観性を保ちやすくスムーズに運用しやすいのが特徴です。

一方で、「普通(3・B)」に評価が集中しやすいという欠点があります。評価者が極端な評価を避けようとすると、多くの社員への評価が「普通(3・B)」に集まり、実際のパフォーマンスの差が見えにくくなることがあります。

5段階評価を効果的に運用するには評価基準を明確に設定し、理由を具体的に伝えることが重要です。

上記を踏まえると4段階評価のほうが適している場面もあるため、次の見出しで4段階評価についても解説します。

オススメは4段階評価

4段階評価とは、社員の成果やスキル、業績に基づいて1〜4の4段階で評価する人事評価の方法です。

5段階評価とは違い、「普通(3・B)」などの中間評価が存在しません。そのため、評価者は「良い」か「悪い」のどちらかを選ばざるを得ず、評価の曖昧さを防げます。

また、評価基準が明確なため、社員自身も求められる成果のレベルを理解しやすくなります。結果、目標達成へのモチベーション向上や評価の透明性の向上が期待できるでしょう。

5段階評価との違い

4段階評価は、「普通(3・B)」などの中間評価がないのが特徴です。「非常に良い」「良い」「あまり良くない」「良くない」の4段階に分けられており、評価をどちらかに振り分ける必要があるため評価の曖昧さを防げます。

例えば「良くない」と評価をつける場合、どの点が不足しているのか・どのように改善すべきかを具体的に伝えやすくなります。

また、4段階評価を活用することで、評価される側も課題や改善ポイントを明確に把握でき、次の目標を立てやすくなるでしょう。 結果、組織全体のパフォーマンス向上にもつながります。

5段階評価との使い分け方

5段階評価と4段階評価は、それぞれ異なる特徴を持つため、目的に応じた使い分けが求められます。

以下に、それぞれの特徴と適した場面を紹介します。

| 評価方法 | 特徴 | 適した場面 |

|---|---|---|

| 5段階評価 | 評価のばらつきを抑えて、標準的な評価を提示しやすい | 組織の協調性やチームワークを優先したい場合 |

| 4段階評価 | 評価の合格不合格が明確になる | 合格不合格の差をつけて、社員育成を促進したい場合 |

5段階評価は、社員間の競争を和らげたい職場や、年功序列が強い組織に適しています。

一方、4段階評価は、営業職など成果が数字で明確に表れる職種に向いています。

職場の文化や目標に応じて、最適な評価方法を選択しましょう。

自社に合った評価制度を導入しよう

5段階評価は、評価基準が明確で導入しやすいメリットがある一方、評価が中央値に集中しやすく、曖昧になりやすいデメリットもあります。

一方、4段階評価は中間評価を排除し、評価の明確性を高める点で有効な方法です。

企業の評価制度は、職場の文化や目標に応じて適切な方法の選択が求められます。自社に合った評価方法を導入し、社員のモチベーション向上と公正な評価の実現を目指しましょう。

また、適切な評価制度を導入したい企業には、クラウド上でスムーズに管理できる「あしたのクラウド®HR」の活用がおすすめです。導入実績3,000社以上、12年間の運用ノウハウを活かしてあらゆる業種の人事評価制度をサポートします。

【オススメ記事】

・時間外や休日に働く場合の36協定とは?

・人事評価制度とはどういうもので、どうあるべきか

・人事評価制度はどう構築するのがベストか?

・なぜ企業の成長にはワーク・ライフ・バランスが重要なのか?

・政府が掲げる生産性革命と人づくり革命とは

人事評価に関連したおすすめセミナーのご案内

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料eBookプレゼント】数字で見る人事評価クラウド

人事評価の課題を解決するサービス紹介

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア