「ストライキ」は労働者の権利として憲法で認められているものであり、会社側に対して労働条件や労働環境の改善を促す行為のことを指します。

どのような場合でもストライキが認められるわけではなく、基本的なルールをきちんと押さえておく必要があります。

今回は、ストライキの仕組みや意味、日本における現状と具体的な事例について見ていきましょう。

ストライキとは?

ストライキは「同盟罷業」(どうめいひぎょう)とも呼ばれるものであり、労働者に対して与えられている基本的な権利の1つです。

会社に雇用されている従業員は労働条件などの待遇改善を求めて、集団で業務を放棄することができます。

ストライキが集団で行われる争議行為であるのは、会社側との力関係を考えたときに労働者側の立場が弱いからだといえます。

個々の従業員が賃金や労働時間について会社側と交渉しようとしても、困難な場面も多いのです。

会社側としても、従業員側の意見や要求をまとめて把握できるため、話し合いや交渉によって、労使間の不満を解消する余地があります。

ストライキの目的

労使間で何の不満もなく業務を進められるが理想的であるものの、現実的にはさまざまな要因から意識のズレが生まれてしまうケースもあります。

賃金や雇用期間、労働時間などの点で従業員の不満が溜まってしまうと、ストライキにつながってしまう場合もあるのです。

従業員が団結してストライキを行う目的は、賃上げ・残業代未払いの解消・労働時間の改善・雇用期間の延長など、会社ごとに異なります。

会社側としてもストライキが長引けば、経営や事業活動にも支障が出てしまうため、従業員側との話し合いの場を設けて早期解決を図ることが重要です。

ボイコットとの違い

労働者が行う争議行為には、ストライキのほかにも「ボイコット」というものがあります。

ボイコットとは、従業員が自社の製品やサービスを利用するのを止める不買運動のことです。

組織が大きく、ボイコットの期間が長引くほど、会社側は経済的に大きな痛手を受けます。

従業員側からすれば、会社の売上に直接的なダメージを与えることで、自分たちの要求を通そうとする狙いがあるのです。

ストライキが業務の放棄であるのに対して、ボイコットでは製品やサービスの不買が軸となっている点を押さえておきましょう。

ただし、不買運動はあくまでも会社に対して向けられたものであり、顧客や取引先にまで不買を促すことは違法となります。

ロックアウトとの違い

「ロックアウト」は、従業員側が起こすストライキなどの争議行為に対して、会社側がとれる対抗手段のことを指します。

具体的には、ストライキなどが起こっている工場や営業所を一時的に閉鎖し、従業員を退出させるのです。

正当なロックアウトだと認められれば、その間の賃金をカットすることができます。

ただ、ロックアウトの正当性が認められるためには、厳しい基準をクリアする必要があります。

会社側が著しく不利な立場に追い込まれており、ロックアウトを行うことでしか労使間のバランスを取り戻せないときなどに限られるのです。

ロックアウトが妥当なものであると認められなければ、休業手当を含めた賃金を従業員側に支払う義務を負います。

正当な労働争議となる条件

ストライキが正当な労働争議として成立するためには、3つの条件を満たしておく必要があります。

それぞれの条件について、詳しく見ていきましょう。

労働組合の総意

ストライキは、憲法で認められている団体交渉権を根拠としています。

そのため、ストライキを行う母体は原則として、「団体交渉の当事者となる労働組合」のみとなっているのです。

つまり、労働組合の一部が行動したとしても、それは正当なストライキとは見なされないといえます。

また、個々の従業員が行う会社側に対する要求も、ストライキにはあたりません。

労働条件の維持・改善が目的

正当なストライキに該当するものは、労働条件の維持・改善が目的として掲げられている必要があります。

ストライキを行う目的はあくまでも、労働に関するものでなければなりません。

そのため、政治問題に関することや経営判断に伴う事業所の閉鎖反対などを掲げてストライキを行うことは、正当であるとは認められないのです。

正当な手段による争議

ストライキの実施は会社側だけではなく、第三者に対しても影響を及ぼすものであるため、必要な手続きに則って行われる必要があります。

また、過剰な権利侵害は認められず、暴力や暴行といったものは違法行為となります。

会社側の回答を待たずにストライキを行ったり、役員の自宅に出向いて面会を強要したりする行為は認められないのです。

日本の「ストライキ」の現状

日本で行われるストライキは減少傾向にあるといわれており、その理由としてはいくつかの点があげられます。

まず、労使協議制度が定着したことによって、ストライキを行わなくても会社側と従業員側の意見調整が行いやすくなったからだといえます。

また、景気の低迷によって企業業績が悪く、ストライキを行ったとしても効果が見込めないといった背景もあるのです。

会社側とむやみに争ってしまうよりは、現実的な部分で改善策を探っていくといった傾向が見られます。

人事面から見ても、「非正規雇用の増加」「従業員の非定着化・流動化」といった点が影響して、労働組合そのものの参加率が減少しているといえるのです。

多様な働き方が進む一方で、従業員によって雇用形態が異なるため、意見の集約がなかなかできないといった面があります。

また、公務員によるストライキも禁止されているため、民間企業の動向がストライキを取り巻く状況に影響を与えているといえるのです。

ただ、業種や地域によっては労働組合の組織率が高いところもあるので、自社を取り巻く状況に合わせて対処していく必要もあります。

賃金の支払い義務

従業員が正しい手続きに則ってストライキを起こした場合でも、会社側とすれば労働をしていない期間に対して賃金を支払うわけにもいかない面があります。

一般的には、ストライキを行うときに必要となる経費を労働組合は積立ているため、その資金が従業員の活動費として割り当てられるケースが多いといえます。

ただ、会社側がロックアウトの措置などをとったときに、その正当性が認められなければ賃金の支払い義務が生じるので注意をしておきましょう。

ノーワーク・ノーペイ

「ノーワーク・ノーペイ」とはストライキを行っている期間中、参加している組合員に対して賃金の支払いを行わないというものです。

そもそも賃金とは、提供された労働に対する対価として支払われるものであるため、労働が提供されていない以上は会社側に支払い義務が生じないといえます。

ノーワーク・ノーペイの原則は、労働基準法第24条に定められた賃金全額支払いのルールに抵触するものではなく、違法ではないのです。

ただ、個別の事案によって判断も異なるため、就業規則や労働協約などによって、ストライキが行われた場合の賃金の支払い基準についてあらかじめ決めておくことが大切でもあります。

ストライキ事例紹介

ストライキについて理解を深めるためには、過去に起こった事例を紐解いていくことも重要です。

それぞれの事例について見ていきましょう。

1.全日本空輸事件

1966年2月に東京地裁で判決が下された「全日本空輸事件」では、賃上げなどの要求した労働組合が行ったストライキが違法なものであるとし、組合の役員らが懲戒解雇された事例です。

この事件では、組合側が会社側に対してストライキを行う予告を行っており、正当な争議行為として認められています。

そのため、就業規則で定められた懲戒解雇の条項を適用して解雇をしたのは無効という判決が出ました。

2.全自交高槻交通労働組合事件

1989年5月に大阪地裁で判決が下された「全自交高槻交通労働組合事件」では、タクシー会社の労働組合がストライキを起こしたものの、別の労働組合が就労できず賃金が支払われなかったという事例です。

この事件においては、会社側に責任はないものと見なされ、従業員が賃金請求権を失うのが相当だと結論づけられました。

3.全農林事件

2000年3月に最高裁で判決が下された「全農林事件」は、農林水産省の職員で組織される全農林労働組合がストライキを起こした事例です。

公務員の争議行為を禁止する国家公務員法第98条2項の規定は合憲であるとし、原告側が求める違憲の主張が退けられました。

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

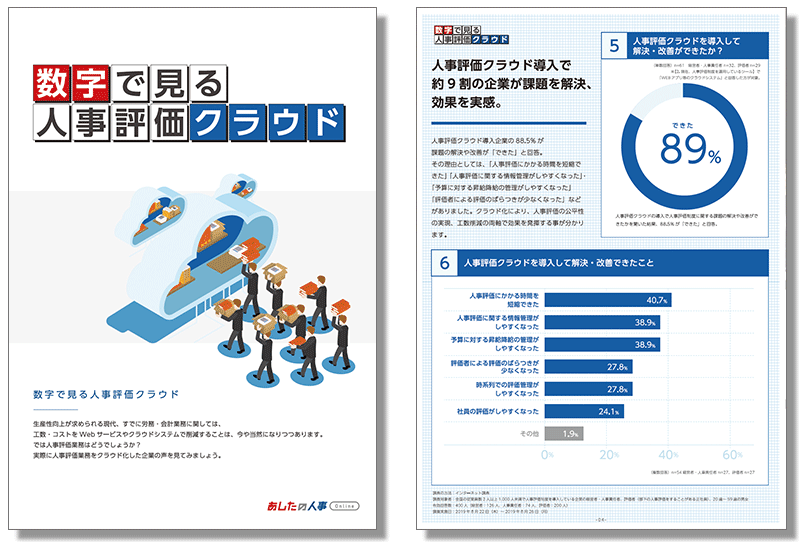

【無料eBookプレゼント】数字で見る人事評価クラウド

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア