終身雇用や年功序列制度が崩れ、成果主義が主流となる今、社員の業績や貢献度を評価する「人事評価制度」は不可欠です。

従来は5段階評価が用いられていましたが、近年は4段階評価が注目されています。

4段階評価とは、「非常に良い」「良い」「悪い」「非常に悪い」の4段階で評価し、従来まであった「普通」をなくした評価方法です。4段階評価は適切な評価が行えるため、社員のモチベーション向上に効果があるといわれています。

本記事では、4段階評価のメリットやデメリット、自己評価の例もあわせて解説します。

目次

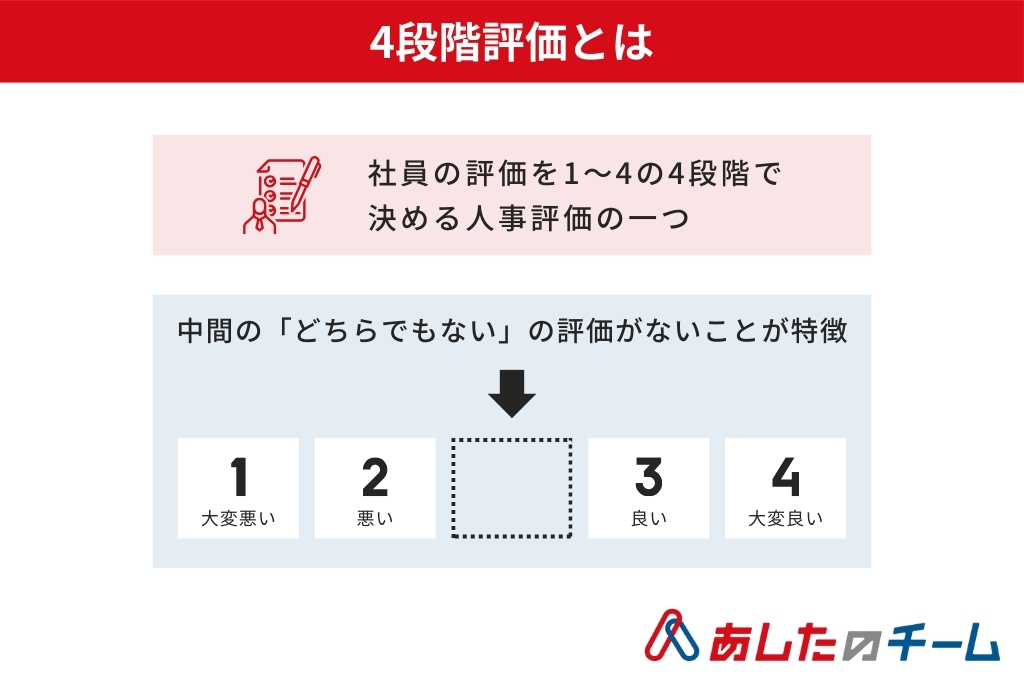

4段階評価とは

4段階評価とは、社員の評価を1〜4の4段階で決める人事評価の一つです。社員の成果や経験などに基づき明確な評価ができます。

4段階評価の特徴として、中間の「どちらでもない」などの評価がないことが挙げられます。その結果、評価しにくい時につけがちな中間地点を選択ができなくなるため、正当な数値で測ってもらえるようになるでしょう。

4段階評価で人事評価を行う目的

人事評価を行う主な目的は、「昇進や昇給などを適切に行うため」「社員のモチベーションを上げるため」「企業の方向性を明示するため」の3つです。

社員の昇進や昇給は人事評価を根拠に決定されます。そのため、業務内容の違いや上司との関係性などの影響を排除し、公平な基準によって人事評価を行う必要があるのです。

社員のモチベーションを上げるためには、人事評価の判断基準を具体的に設定して明示します。どのように努力すれば会社に評価されるかを把握することによって社員は迷うことなく目標を設定でき、モチベーションを維持したまま働けるのです。

また、人事評価基準の明確化によって、社員は会社の方向性や求められている内容をしっかりと認識できます。それは、円滑な組織風土形成につながるでしょう。

4段階評価人事評価における人事評価基準

人事評価における評価基準には「能力基準」「成果基準」「情意基準」の3つがあります。

能力基準とは、職務知識や企画力、判断力や問題解決力、改善力など、社員が有する能力を業務上でどれだけ発揮できたかを評価する基準です。各能力のレベル設定は会社が行います。

成果基準とは、業務上の実績や目標達成までのプロセスを評価する基準です。たとえば、資格取得や技術習得、売上目標の達成率、会社の目的達成に対してどれだけ成果を上げられたかなどが評の価対象となります。

情意基準とは、業務に対してどれだけ真剣に取り組む姿勢があるかを評価する基準です。勤務態度や担当業務への責任性、自発的に考え行動する積極性、上司や同僚と円滑にコミュニケーションを取り良い人間関係を築く協調性などが評価の対象とされます。

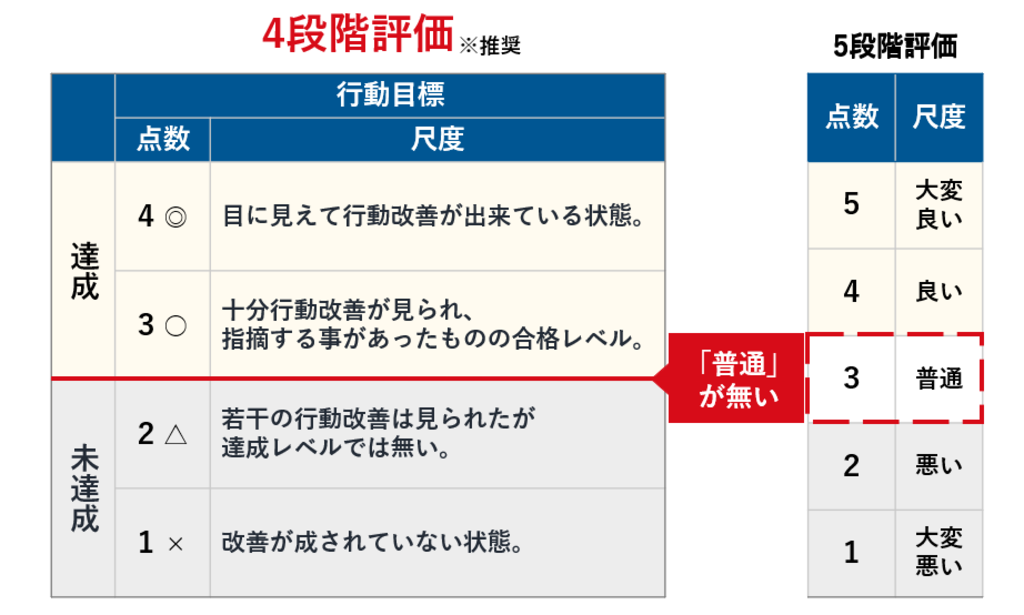

人事評価で従来は5段階評価が一般的だった

これまで日本企業の人事評価や学校などでも、「5段階評価」が採用されるケースが一般的でした。例えば「S、A、B、C、D」あるいは「5、4、3、2、1」のように評価項目を設定し、所定の基準や割合で点数を付ける方法です。

真ん中にあたるBや3を軸に、成果を上げた場合は上位のSやAまたは5や4、成果を出せなかったケースは下位のCやDあるいは2や1というように振り分ける方式です。

同じような考え方として、より単純な振り分けの「3段階評価」も基本はほぼ同様です。

4段階評価における各評価基準の目安

4段階評価の各段階の評価基準は、おおよそ以下のように設定されます。

・「S」や「4」

最高評価として設定される段階です。業務において大幅に目標を上回る成果を出した従業員に与えられます。求められるレベルよりも、さらに上回る業績を残さなければ最高評価を得ることはできず、昇給や昇格の基準ともなります。

・「A」や「3」

目標を上回る成果を出した従業員に与えられます。最高評価には及ばないものの、求められる期待を十分に満たしており、ボーナスや昇給にも反映されます。

・「C」や「2」

目立った目標未達がある従業員に与えられます。評価できる成果がゼロではありませんが、未達や努力不足、スキル不足などネガティブな評価が目立つケースです。

・「D」や「1」

業績の未達に加え、勤務態度など問題点が指摘される従業員に与えられる評価です。強い改善が指摘され、降格などの対象にもなります。

4段階評価のメリット

4段階評価のメリットは、従業員のモチベーション向上と、評価者のプレッシャーを減らすことができる点にあります。以下に詳しく見てみましょう。

高い評価を目指して従業員のモチベーションがアップする

4段階評価の場合、最高評価が他の3つの段階と比較して、抜きんでて高いということがわかります。目標を上回った成果を出しても、あともう少しの場合「3」の評価で終わってしまうことがあるからです。

そのため、3の評価を得た従業員は、より高い評価を目標とします。細かい段階に評価が分かれているからこそ、競争心や達成意欲が刺激される仕組みになっています。

評価者が明確に評価できる

4段階評価のもうひとつのメリットは、評価者が明確に評価できることです。評価には、公正さが求められます。評価一つで、従業員のモチベーションや組織のあり方に影響を与えるため、評価者は慎重にならざるを得ません。

4段階評価の場合、「いいところもあるけれど、改善点もある」といった評価が存在しません。そのため経験や実績などを考慮して、従業員の評価を正当な数値で図れるようになります。

あしたのチームでは、導入企業4,000社から導き出した「人事評価シート」のサンプルを無料で公開しています。

社員の成長に活用したい事業者の方は、ぜひダウンロードしてみてください。

その評価制度で社員は満足してますか?

全国4,000社の導入実績から導き出した

あしたのチーム式人事評価シートはこちら>>

4段階評価のデメリット

4段階評価は、従業員の能力や業績を評価する上で有効な手段ですが、デメリットも存在します。

- 評価の難易度が上がる

- 従業員が不満を抱く可能性がある

ここでは、4段階評価のデメリットについて、詳しく解説します。

評価の難易度が上がる

4段階評価は5段階評価より選択肢が少ないため、評価基準が難しい場合があります。5段階評価で採用されていた「普通」がないため、4段階評価では「良い」か「悪い」かを選択しなければなりません。

評価の基準が曖昧になり、評価者が従業員の業績をどう判断するか迷ってしまう可能性があります。また、評価の選択肢が少ないことで、従業員の個性やスキルを十分に評価に反映できない場合もあります。

従業員が不満を抱く可能性がある

4段階評価は評価の選択肢が少ないことで、従業員が自分の評価結果に不満を抱く可能性があります。

5段階評価だと「普通」にあたる従業員が、4段階評価では「良い」か「悪い」かに分かれてしまうため、悪い評価を受けた従業員のモチベーションが低下してしまう恐れがあります。

不満が蓄積されると、会社に対して不信感を抱く場合もあるため、評価は慎重に行わなければなりません。

4段階評価を実施するときの注意点

4段階評価の仕組みを効果的に運用するには、以下の点に注意する必要があります。

絶対評価と相対評価の違いを理解する

まずなにより、評価をするときに「絶対評価」なのか「相対評価」を用いるのかを、評価者が理解していることが重要です。

絶対評価とは、事前に定められた評価基準を用いて個人の能力を評価する方法です。チームや組織など、他のメンバーの成績に左右されることなく、公平にその人自身を評価できるため、評価される側の満足度が高くなります。努力が評価と直結する点でも、従業員のモチベーションを維持する効果が期待できます。

一方でデメリットもあります。基準に照らし合わせて評価を定めるため、評価に時間がかかります。また、評価基準を数値化するというような一定のスキルが評価者に求められます。

対して相対評価とは、他者との比較で評価をつけるやり方です。「最高評価は全体の5%」というように、それぞれの評価段階の分布を決め、集団のなかでの個人の力量や成果を評価します。

相対評価は、枠が決められている評価に他者との比較で割り振りを行うため、絶対評価と比較して評価者に求められるスキルが低く、運用しやすいメリットがあります。また組織内の競争意識を刺激する効果も期待できます。ただし、たとえ目標を達成したとしても、集団内にそれよりも高い成果を出した人がたくさんいれば低い評価となってしまうため、不満に思う人もいるでしょう。

このように、絶対評価と相対評価では、おなじ「最高評価」であっても評価の仕方が異なります。自社の5段階評価をどちらの方法で実施するのか決定したのち、評価者に共有し、評価がブレないように運用しましょう。

4段階を細分化しない

4段階評価はあくまでも「4段階」として評価をつけなければなりません。最高評価や最低評価など、明確に人を評価することに抵抗がある人は、曖昧な評価で落としどころを作ろうとする傾向があります。

これは、4段階評価にも関わらず、「2.5」や「3.5」といった中途半端な評価をつけてしまうことを意味します。評価者が、人間関係のもめごとや評価された側からの批判を恐れるあまり、割り切って評価することができなくなってしまうのです。

たしかに職場のチームワークや評価の公平性は重要ですが、もとからある評価の仕組みを曖昧にしてしまっては、評価基準の意味が薄れてしまいます。また従業員の育成という観点からも、しっかりと日頃の業務や成果を評価することが重要です。

評価基準は社内で共有する

絶対評価か相対評価か、また各評価段階の評価基準が定まったら、社内で共有しましょう。

評価基準の共有が徹底されていない場合、評価者によって大きく評価がブレるという事態が発生します。「あの部署は評価が甘いのでは?」「頑張ってるのにあの上司だと評価してもらえない」といった不満が従業員の間で蓄積されてしまうのです。

評価者を集めて、事前研修を実施し、評価基準を言語化して共有します。こうすることで評価への意識の統一を図れるほか、会社の人材育成の方針や経営ビジョンを伝えることができます。

4段階評価の実務上の弊害や問題点は?

実務上、日本人のほとんどは中流意識が強く、何事においても中庸を好む気質から、現実には「4段階評価」ではなかなか最高や最低の評価を付けることを避ける傾向が見受けられます。

結果的に、4段階のランクがあり、それぞれの比率が決まっている場合でも、最上位または最下位と評価されることはほとんどなく、実質的には2段階評価と変わりません。実際、それなりの理由や根拠がない場合、日本企業の上司や管理職は査定に大きく響くほど意図的な差を付けたがらないのが一般的です。

人事評価は管理面だけでなく、育成も大切ですから、これでは成果を上げた社員とそうでない社員間に大差なく、エンゲージメントを高めることは難しいと言えます。まして、企業業績の大幅なアップや生産性の向上は望めません。

評価の段階も、可能な限り公平で客観的であるべきです。人事評価や結果への信頼性を高め、社員のエンゲージメントに結び付ける必要があるからです。

関連記事:5段階評価についてまとめた記事はこちら

4段階評価の改善方法

自社で導入している4段階評価がうまくいっていないと感じる場合、改善するには以下の方法があります。

職種ごとに評価基準を設定する

評価基準を設定する際、職種の違いを踏まえた上で作成しましょう。「営業職」「エンジニア」「事務職」など、それぞれの職種によって求められる成果が異なります。評価では、この成果が数値化され、公平に評価を下せることが重要です。

もちろん、会社として人材に求める共通の要素もあるでしょう。その場合は、「全体の評価軸」と「職種ごとの評価軸」の両方を設定することをおすすめします。評価ポイントを職種ごとに明確化することで、それぞれの役割と成果を評価に結び付けられるようになり、評価制度がより機能するようになるでしょう。

中間評価をなくす

5段階評価で、「3」という中間評価をつけるケースが多すぎる。中間評価に偏るあまり、評価制度と人材育成制度がうまく機能していないと感じる。そのような課題を抱えている場合には、思い切って中間評価である「3」を廃止するのも一つの方法です。

中間評価をなくした場合、評価は「良い」「悪い」の二つに大きく分かれることになります。組織が求める成果に対して、上回ってたのか未達なのかがはっきりするため、従業員は自らの評価をより真剣に受け取るようになるでしょう。また、評価者も中庸の評価という「逃げ道」がなくなるため、評価基準を深く理解し、部下の日頃の様子により目を配るようになります。

人事評価は4段階評価が良い理由

「4段階評価」を採用すると、曖昧な「普通」が無くなります。例えば、4は「非常に良い」、3は「良い」、2は「悪い」、1は「非常に悪い」という段階に振り分けが可能です。

成果主義で社員を評価する場合、可もなく不可もない、というのは正当な評価とは言えません。社員の成果や貢献度を適正に評価し、育成や昇給、昇進に連動させることが重要だからです。

このように、4段階方式の場合は4や1が付けやすく、曖昧な真ん中もなく、きちんと成果に基づいて正当に評価することができます。これが4段階評価の優れた点です。

なお、4段階評価には、同じ4段階でも「3、2、1、0」と「0」を加える方式もあります。従来なら最下位評価でも「Dや1」となって点数が付きますが、この方式の利点は「非常に悪い」は「0」評価として、各段階での違いがさらに明確となり、成果主義に近い発想とも言えます。

自己評価の重要性とは

自己評価は社員が仕事の評価を自分自身で行ったり、上司に業務の成果を報告したりする目的で行います。自己評価は人事評価に影響をもたらすことだけでなく、自己評価を行う社員自身にとっても大切な成長の機会となります。

たとえば、自己評価を行うことによって社員は、自分の能力や成果、業務に取り組む姿勢などを客観的に振り返ることが可能です。漠然と日々の業務に追われているだけでは、自分自身を過小評価してモチベーションが下がったり、逆に自分自身を過大評価して改善すべき点を見落としたりする可能性があります。

また、社員の考え方と会社の方向性が一致しているかどうかを自己評価によって確認できます。なぜなら、自己評価は社員の主観的な基準によって行うものではなく、会社の人事評価基準に基づいて行うものであるからです。これによって、社員は会社から評価される方向性を目指して業務に取り組めるようになります。

関連記事:自己評価についてまとめた記事はこちら

自己評価が低い人の特徴

マイナス思考の人やいつも反省している人、人から褒められることに慣れていない人などは自己評価が低くなる傾向があります。

マイナス思考の人は自己評価と他社評価のギャップを恐れるあまり、自己評価を低く設定してしまいます。また、いつも反省ばかりしている人も自己評価が低く、ネガティブ思考や自信喪失に陥りやすいため、モチベーションを高く保つことができません。それから、褒められるといった成功体験が乏しい人も自分自身を過小評価しがちです。

こういった特徴があてはまる人が自己評価を上げるためには、自分の成功や成長を記録したり、ポジティブな言葉を使うように心がけたりするとよいでしょう。上司から実績を高く評価していると伝えることにも社員の自己評価を上げる効果が期待できます。

自己評価が高い人の特徴

プライドが高い人や周囲の人を見下す傾向がある人、失敗しても立ち直りが早い人は、自己評価が高くなりがちです。

プライドが高い人は、自分の能力が不十分であると認識しているにもかかわらず、それを認めたくないと思っています。また、周囲の人を見下す傾向がある人は何らかのコンプレックスを持っており、他人を見下すことで自分を守ろうとしています。そういった人は自分を客観視できていないため、自己評価が課題になりやすいのです。

一方、失敗しても立ち直りが早い人は、失敗した原因を分析して今後に活用するのが苦手なため、自分自身を過大評価してしまいます。このような特徴を持つ人は、1年間で取得した資格数や売上目標達成率など、具体的な評価基準に照らし合わせて自己評価するように心がけましょう。

自己評価を書くときのコツ

自己評価を書くときの主なコツは次の5つです。

1.客観的に自分を評価する

成果基準・能力基準・情意基準に基づき、客観的に自分を評価するように意識しましょう。過小評価にも過大評価にもならないように心がけ、できるだけ公平な視点で自己評価することが大切です。

2.良い点だけでなく問題点も記入する

良い点しか書かれていない自己評価は、上司から見ると信頼性や将来性に欠けてしまうおそれがあります。自己評価にあたって自分の問題点や失敗を自覚し、改善の意志があることを示せば、成長の余地が大きいことを上司に評価してもらいやすくなります。

3.成果を具体的な数値で示す

上司は複数の部下による自己評価書を見なければならないため、部下個人の主観による自己評価では公平な評価がしにくくなります。上司が評価しやすくするためにも、成果は具体的な数値で示すようにしましょう。

4.改善点を記載する

自己評価は自己を成長させるための挑戦でもあります。自己分析に改善点を記載することによって、今後どのように努力していくべきかを明確化できるのです。自己評価は定期的に実施するものなので、以前に提出した改善点が実行できているかを後から確認できます。

【職種別】自己評価の例文

ここでは、営業職・事務職・販売職・技術職の自己評価例文を紹介します。

・営業職

今年度は売り上げ120万円、新規顧客20件を目標とし、売り上げ150万円、新規顧客19件を達成した。売り上げ達成率は125%のため、評価4とする。しかし、新規顧客は目標の20件に至らなかった。今後は既存顧客への対応を強化してさらなる売り上げアップを目指しつつ、新規開拓にも力をいれていく。

・事務職

経費削減策として集荷の回数を3回から2回へ減らし、前期から10%の費用削減を達成した。集荷回数カットに際しては各部門に周知し、調整を行った。また、残業時間の削減50%を目標とし、40%削減を達成した。各部門に目標を周知徹底したこと、定期的に進捗を確認して業務のシェアを促進したことがよかったと考える。今後も経費削減の余地がないか、課題発見と対策の実施に努める。

・販売職

売り上げ20%増を目標にした結果、売り上げ15%増を達成した。コラボやセールなどを企画し、ターゲットとなる客層を広げたことで売り上げが上がったが、目標達成には至らなかった。今後は、さらに多角的なアプローチを試みるなど、売り上げ増のための企画を複数、用意することを課題とする。

・技術職

品質の向上がこれまでの課題であったため、不良品率50%削減を目標とし、30%削減を達成した。対策としてはテスト項目やテスト手法を見直し、中間テスト工程を追加することによってバグ検出率が上がった。品質向上とともに作業工数の削減にもつながった。

評価制度の意義、目的から4段階評価が理想

評価の段階は、人事評価制度の意義や目的から考えるべきです。人事評価制度は正当な給料や昇進はもちろん、社員の育成にも運用されるものです。評価の方法は企業の事情で異なりますが、結果に対して社員が納得できる透明性があることが大切です。上司と社員の双方が納得できて、初めて機能するものなのです。

また、4段階評価には、相対評価と絶対評価の区別もあります。相対評価は予め各段階の割合が決まり、絶対評価は点数で段階を決めるので一定の段階に集中しても問題ありません。この組み合わせなら、より緻密な評価が可能となります。

企業の理念やビジョンのほか、目標や業態、事業規模などで差異はありますが、共通して運用できる4段階評価や絶対評価を、自社の人事評価制度に取り入れてみてはいかがでしょうか?

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】テレワーク時に求められる適切な「人事評価」

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】基礎から解説!間接部門のKPI目標事例

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料eBookプレゼント】数字で見る人事評価クラウド

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア