フィードバックは発言や行動といったアウトプットをもとに、評価や指摘をすることです。人材開発などあらゆる場面で活用できる手法ですが、効果的に活用するためにはいくつかのポイントがあります。

人事担当者や経営者は、このような活用方法を知っておくことが大切です。今回は、フィードバックの意味や効果、実施する際のポイントや活用事例を紹介します。

目次

フィードバックとは?意味や目的を解説

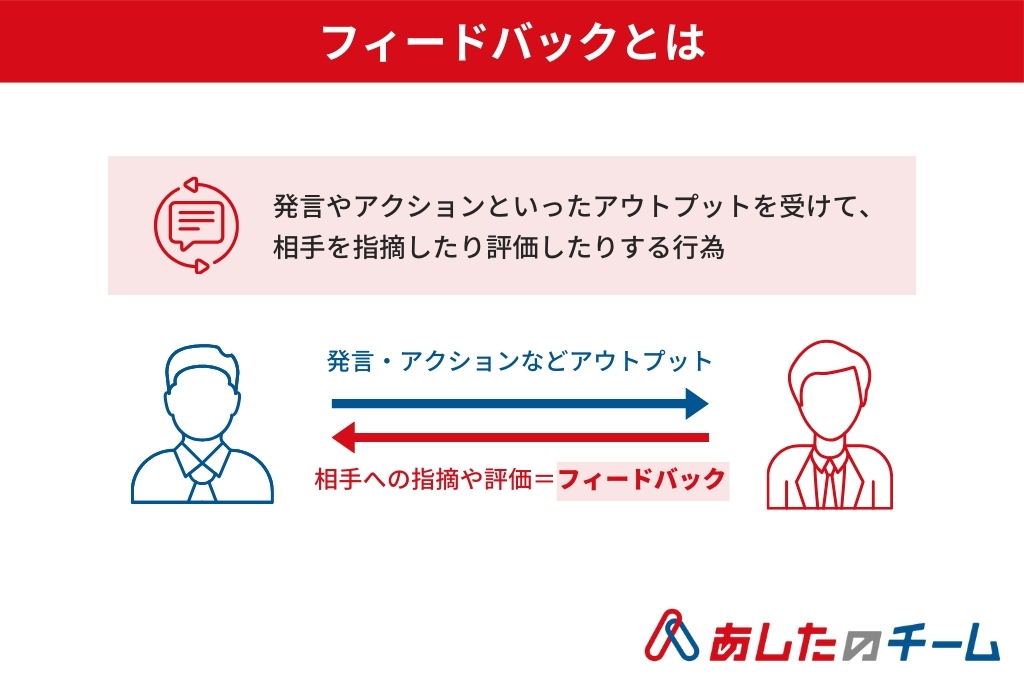

フィードバックとは、発言やアクションといったアウトプットを受けて、相手を指摘したり評価したりする行為です。

ここでは、フィードバックについて以下の3点について解説します。

- フィードバックの意味

- フィードバックの目的

- ビジネスでのフィードバックの意味

フィードバックはさまざまな場面で活用されます。まずは、フィードバックの基本的な知識を押さえて適切に行えるようになりましょう。

フィードバックの意味

フィードバックでは、アクションそのものやそれに至らせた考え方を本人に認識させ、課題発見や改善につなげることを目指します。

フィードバックは、もともとは電気工学の「Feedback」が由来です。「Feed」は「餌をやる」、「Back」は「戻す」という意味があり、専門用語としては「帰還」とも訳されます。

重要なポイントは、アウトプットの結果をインプット側に還元することで電子回路といったシステム全体を調整するという働きです。

特に制御工学において重要な仕組みですが、この考え方はビジネスや教育などあらゆる場面で応用できる優れたものであるため、現在広く普及しています。

フィードバックの目的

フィードバックは主に以下の5つを目的に行われます。フィードバックは目的を理解して行わなければ、「何を話したらよいか」迷ってしまう可能性があります。

- 目標達成

- 人材育成

- モチベーションアップ

- 業務の効率化

- 信頼関係の構築

適切なフィードバックによって、現状の成果を分析し、改善点を明確にすることで、個人やチームの目標達成をサポートします。

また、部下やメンバーの成長を促すために、スキルや知識の向上を目的とした指導を行い、長期的な成長につなげられます。

フィードバックは相互理解が深まるため、上司・部下間やチーム内の信頼関係を強化可能です。

ビジネスでのフィードバックの意味

ビジネス上のフィードバックは「成果の評価や課題の指摘、改善に向けた助言をすること」を意味します。

一般的に、上司が部下に対して行い、成果を出している場合は称賛し、方向性がずれている場合は修正点を伝えます。

ただし、フィードバックを実施する際は、感情的になってはいけません。根拠にともなう事実にもとづいて伝える必要があります。

適切なフィードバックを実施すると、部下の成長を効果的にサポート可能です。フィードバックの効果やメリット

フィードバックは、それを行う側と受ける側の双方にとって効果が期待できます。

フィードバックを実施する際は、こういった効果を把握しておくとより有意義なものになるでしょう。ここでは、行う側と受ける側のメリットを順番に解説します。

フィードバックを行う側の効果、メリット

フィードバックを実施すれば、生産性アップや人材開発の促進といった効果が期待できます。

フィードバックは、相手の仕事の方法にヒントを与え、改善させることで生産性の向上や業務推進に役立つ取り組みです。

例えば、営業や生産といった現場において、部下が慣れない仕事に取り組んでいる際、熟練した上司が部下に対して今の仕事の課題を気づかせるケースなどが当たります。

また、フィードバックは人材開発にも欠かせません。フィードバックの対象は、仕事のノウハウやテクニックをはじめ、仕事へのマインドなどさまざまです。

例えば、部下が仕事に取り組む態度をマネージャーが見て、具体的なテクニックに加えて心がけを評価することもフィードバックに当たります。

このような取り組みによって、部下の育成にも貢献するのです。

フィードバックを受ける側の効果、メリット

フィードバックを受ける側には、動機づけやスキルアップといったメリットがあります。

正当に評価されているという実感は、モチベーションの維持に欠かせない要素です。

例えば、テーマを決めて取り組んでいる課題や、普段から自発的に心がけている姿勢について公平なフィードバックを受ければ、本人のやる気や自信につながるでしょう。

また、能力やスキルの向上にもつながります。能力を高めたいと熱心に思っていても、自分の頭だけで考えていると行き詰まる場合もあるものです。

しかし、スキルの高い人から自分の長所や課題についてのフィードバックが受けられれば、新たな気づきにもなり、飛躍的に能力がアップすることがあります。

フィードバック効果的に実施するのポイント

フィードバックを実施する際には、どのようなポイントを意識すれば良いのでしょうか。ここでは効果を引き出すためのフィードバックの方法について解説します。

フィードバックを行うときの3つのポイント

フィードバックを行うときは、主に3つのポイントがあります。

1.具体性

1つ目は、具体性です。あいまいな伝え方や精神論ではなく、具体的な行動パターンやテクニックなどを指摘すると相手が理解しやすくなります。

2. 建設的な態度

2つ目は、建設的な態度です。フィードバックの目的はダメ出しではなく、前向きな気づきや改善につなげることですので、成長を支える姿勢を貫きましょう。

3.客観性

3つ目は、客観性です。フィードバックでは、ときに相手にとって耳が痛いと感じるような指摘をしなければなりませんが、指摘する内容はあくまでも公平であるべきです。

特に、人格の否定は避けなければなりません。事実やデータにもとづいた指摘を伝えましょう。

例えば、上司が部下に日常業務に関するフィードバックを行う場合は、目につきやすいミスだけをもとに指摘するのではなく、取り組む姿勢や本人の能力も考慮した上で言葉を選ぶと効果的です。

フィードバックを受けるときのポイント

フィードバックを受ける側も、3つのポイントを意識すると効果が上がります。

1.指摘内容を素直に受け入れる心構え

1つ目は、指摘内容を素直に受け入れる心構えです。フィードバックには快くない内容が含まれていることがあります。

しかし、それは個人攻撃が目的ではなく成長を願うからこその場合もあるものです。

頭ごなしに拒絶せず、まずは相手が伝える内容を理解しようとする姿勢が必要になります。

2.改善につなげる姿勢

2つ目は、改善につなげる姿勢です。フィードバックは、それを気づきや課題発見のチャンスとして認識すると成長につながります。

3.PDCA

3つ目は、PDCAの取り組みです。PDCAのうち、フィードバックは「Check」(評価)に当たります。

指摘された内容を成長に活かすためには、「Action」(行動)やさらなる「Plan」(計画)につなげなければなりません。

有名なフィードバックの手法

フィードバックには主に以下の5つの手法があります。

- サンドイッチ型

- SBI型

- ペンドルトンルール

- FEED型

- KPT型

どのフィードバックの手法が自社にあっているのか、フィードバックのやり方に悩んでいる方はそれぞれ確認していきましょう。

サンドイッチ型

サンドイッチ型フィードバックとは、「良い点」→「改善点」→「再び良い点」の順に伝える手法です。

まず、相手の成果や努力を認め、ポジティブなフィードバックを行い、受け入れやすい雰囲気を作ります。

次に、改善すべき点を具体的に伝え、成長につながるアドバイスを提供します。この際、建設的な伝え方が重要です。

最後に、再び相手の強みや今後の期待を伝えることで、前向きな気持ちを保ちつつ改善に取り組めるよう促します。

ただし、形式的になりすぎると本質が伝わりにくくなるため、状況に応じて柔軟に活用することが大切です。

SBI型

SBI型フィードバックは、「Situation(状況)」→「Behavior(行動)」→「Impact(影響)」の順で伝える方法です。

まず、「いつ・どこで」のように状況を明確にして、その場面で相手が取った具体的な行動を伝えます。最後に、行動が周囲や業務にどのような影響を与えたかを説明します。

例えば、「昨日の会議(Situation)で、○○さんが議論を整理しながら進行してくれた(Behavior)ので、スムーズに意思決定ができました(Impact)」というように伝えます。

SBI型は事実に基づいているため、感情的にならず、客観的で分かりやすいフィードバックが可能です。また、良い点も改善点も伝えやすく、相手の納得感を高めるのみ効果的です。

ペンドルトンルール

ペンドルトンルールは、以下の4つのステップからなる手法で、相手の理解を深め、前向きな改善を促すことを目的としています。

- 本人にまず良かった点を言ってもらう

- フィードバックする側が良かった点を伝える

- 本人に改善すべき点を言ってもらう

- フィードバックする側が改善点を伝える

ペンドルトンルールは、一方的な指摘ではなく、対話を通じて前向きなフィードバックが可能です。

相手に自分の行動を振り返り、ポジティブな側面を認識させてから、客観的な視点から強みを伝え、成功体験を強化します。

また、自分で課題を見つけることで、主体的に改善へ取り組む意識を持たせてから、建設的なアドバイスを加えると、今後の成長につながります。

FEED型

FEED型フィードバックは、「Fact(事実)」→「Emotion(感情)」→「Effect(影響)」→「Do(行動)」の4つの要素を用いて伝える手法です。

最初に、相手の具体的な行動や事実を客観的に伝え、次に、行動に対して自分が感じたことを共有します。その後、それが周囲や業務にどのような影響を与えたかを説明し、最後に、今後期待する行動や改善点を提案します。

例えば、「会議での説明が簡潔で分かりやすかったので、とても安心しました。そのおかげで、スムーズに意思決定できたので、今後もこのスタイルを続けてほしいです。」のように伝えます。

事実と感情の両面から伝えるため、相手が受け入れやすく、前向きな改善を促す効果があります。

KPT型

KPT型フィードバックは、「Keep(継続すべきこと)」→「Problem(課題・問題点)」→「Try(今後試すこと)」の3つの視点で振り返りを行う手法です。

まず、「Keep」では、うまくいった点や良い取り組みを明確にし、今後も続けるべき行動を確認します。次に、「Problem」では、課題や改善が必要な点を客観的に整理し、現状の問題を把握します。最後に、「Try」では、課題を解決するために新しく試すべきことを考え、次のアクションにつなげる振り返りです。

例えば、「プレゼンの資料構成は分かりやすかった(Keep)。ただ、質疑応答の準備が不足していた(Problem)。次回は想定質問を事前に準備したい(Try)。」といった形で活用できます。KPT型は、成功と課題をバランスよく振り返ることで、成長を促しやすいのが特徴です。

フィードバックとフィードフォワードの違いは?

フィードバックはビジネスの現場において定番の方法ですが、それに替わって注目されているのが「フィードフォワード」(Feedforward)です。

フォワードがフィードバックと異なる特徴

フィードフォワードの「フィード」は先述の通り「餌を与える」という意味で、フォワードは「前方へ」という意味を指します。

フィードフォワードとは、未来に向けて達成したいことについて示唆やアイデアを与えて導く方法です。

フィードバックは過去の行動や実績などをもとに指摘するのに対して、フィードフォワードは未来を起点にしてロジックや計画を組み立てて行くという特徴があります。

フィードフォワードの効果、メリット

フィードフォワードを実施すると、目標達成に向けて動機が向上し行動が活発になるという効果が期待できます。

フィードフォワードを実施する中では、目標を明確に設定して「自分がその状態になるとどのような気持ちなのか」といった未来のイメージを固めるプロセスも重要です。

未来を思い描くことでモチベーションが向上したり、行動が計画的になったりするメリットがあります。

また、組織やチームの統一感を育む効果も期待できるでしょう。フィードバックは過去の失敗などを持ち出すことで手厳しい指摘になるケースがありますが、フィードフォワードは未来志向であるため上司と部下の1on1ミーティングや、複数メンバーを交えたグループミーティングにおいても、今後に向けた建設的な議論がしやすいためです。

人事施策におけるフィードバック活用事例

フィードバックは、人事や営業など、企業活動のあらゆる領域において活用できます。そこで自社に導入する際に参考になるのが、他社の活用事例です。ここでは3つのシーンにおける活用方法を紹介します。

上司から部下へのフィードバック

1on1ミーティングや人事面談といった場面で、上司から部下にフィードバックを伝えるのは最も主流の活用方法の1つです。

特に、業績評価や人事評価を伝える場合には、単に評価結果を伝えるだけではなく、評価プロセスや本人の取り組み、長所短所について細かいフィードバックがあれば本人の納得感につながります。

また、モチベーションアップにもなり今後の成長も期待しやすいでしょう。人事担当者や管理者として、人材開発の成果をより高めたい場合にはフィードバックの活用が効果的です。

上司からメンバーへのフィードバック

グループミーティングなどの場面で、上司からメンバーに対してフィードバックをすることも有効な活用方法です。

会社組織においては、プロジェクトの進捗報告や業務改善といったさまざまなテーマの会議が開かれます。

こういった場では形式的な報告会になってしまったり、修正点や注意点の共有にとどまったりすることも少なくありません。

そこで管理者やリーダーが、普段の仕事への取り組み方などについてのフィードバックを伝えれば、モチベーション向上やパフォーマンスの改善につながる可能性があります。

顧客から企業へのフィードバック

人事領域以外にも、顧客とのコミュニケーションでフィードバックを受けられる仕組みを取り入れることも効果的です。

顧客からの意見や要望には、商品開発やサービス改善に役立つヒントが数多く潜んでいます。

しかし、実際には顧客の考えを吸い上げる仕組みが整っていないことが理由で、せっかくのチャンスが活かされていないケースもないわけではありません。

そこで、営業がヒアリングしたり、ECサイトの商品レビュー機能を取り入れたりといった施策が考えられますが、これらはフィードバックを有効に活用する方法だと言えます。

フィードバックをおこなう頻度

フィードバックは、こまめに行えば行うほど効果的に作用します。福岡教育大学大学院の増岡都萌氏らの研究では、フィードバックの回数が増加すればするほど、受けた人のモチベーションや成果の向上が見られました。

組織であれば、上司から部下やメンバーへのフィードバックは、新しい仕事を頼んだときや、半年や1年ごとの1回の考課に行われることが多いでしょう。それに加えて、日常の仕事内でもこまめに行うことでモチベーションやクオリティの向上が見込めます。

フィードバックを効果的にする「あしたのクラウド」とは

人事評価システムの「あしたのクラウド」では、「人事評価制度構築支援」「人事評価制度運用支援」「ユーザーコミュニティ」の3つの柱をベースに、組織でのフィードバックを円滑に行えるサービスを展開しています。

3500社以上をサポートしてきた実績が反映されたカスタマイズ性の高さや、使いやすいインターフェイスにより、現状の評価制度を変えることなく利用開始できます。利用開始後も、評価シートの配布やAIによる目標添削機能により煩雑な作業も効率化が可能です。さらには、各地に配置されている「評価マイスター」による徹底したサポートも得られます。

フィードバックによる人材育成を考えるのであれば、組織内でのフィードバックの大きな助けになる機能がふんだんに実装されている「あしたのクラウド」の利用を検討してはいかがでしょうか。

資料のダウンロードはこちら

人材育成に繋がるフィードバックを取り入れよう

フィードバックは、組織内での個々人の業務に対する問題点や課題点を見つけたり、モチベーション向上に繋がったりするなどの効果が見込めます。また、実践方法や回数、内容などをしっかりと構築することで、より大きな成果を得られ、ひいては人材育成につながると想定されます。

これらを踏まえた上で、組織内でのフィードバックに対する話し合いはもちろんのこと、「あしたのクラウド」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

あしたのクラウドについて詳しい資料はこちらから

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】コーチングとは?企業の人材育成を成功させるビジネスコーチングの活用方法

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】知っておきたいボーナスのすべて

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】どう決めるべき?企業のボーナス

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア