事業が成長するためには、適切な目標設定は必要不可欠です。しかし、バックオフィス(間接部門)の業務は営業や販売よりも、業務が数値化しにくく目標設定に悩んでいる企業の方も少なくありません。

結論、5つのポイントを抑えることでバックオフィス(間接部門)の目標設定が完了します。

本記事ではバックオフィス(間接部門)における目標設定やKPIの設定例などを詳しく解説します。KPIを適切に設定して、組織を成長させたい企業の方はぜひご覧ください。

目次

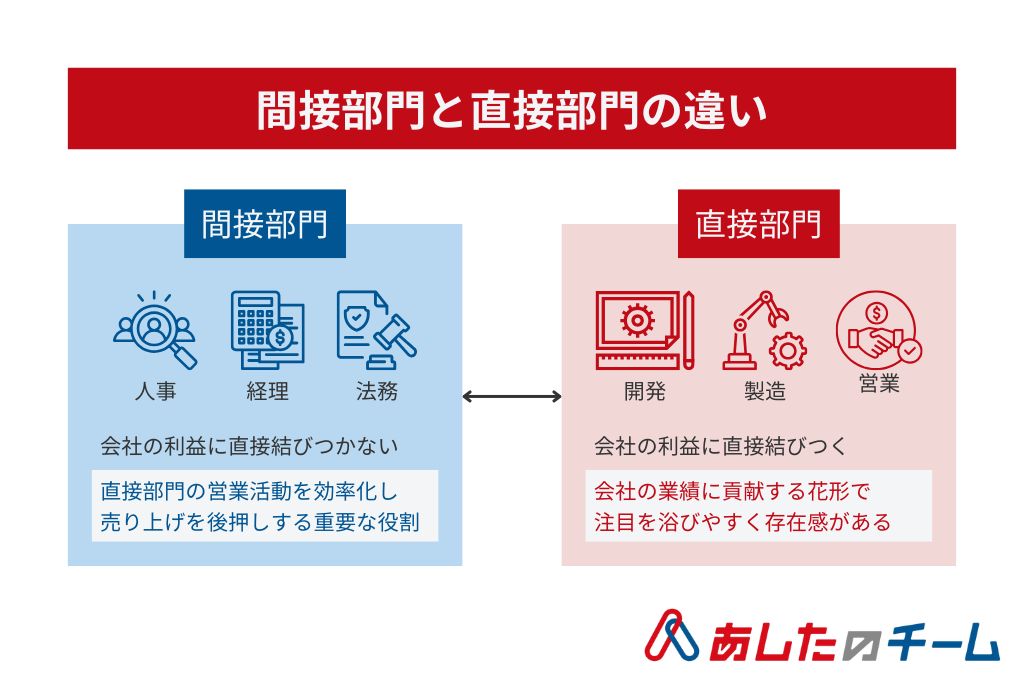

バックオフィス(間接部門)の役割・直接部門の違い

企業には、営業活動など利益に直接結びつく業務を行う「直接部門」と、利益には直接結びつかないサポート全般の業務を行う「バックオフィス(間接部門)」が存在します。

次の見出しでは、バックオフィス(間接部門)と直接部門の関係性やそれぞれの特徴について詳しく解説していきます。

バックオフィス(間接部門)とは

バックオフィス(間接部門)とは、企業の売上に直接関与しないものの、組織全体の運営を支える重要な部門です。

具体的には、以下のような部署が含まれます。

| 各部署 | 主な業務内容 |

|---|---|

| 人事部 | 従業員の管理 |

| 経理部 | 財務処理 |

| 総務部 | 社内環境の整備 |

| 法務部 | 法的なリスク対策 |

例えば、人事部門は採用や研修を通じて適切な人材を確保し、経理部門は正確な財務管理を行うことで資金繰りをサポートします。

バックオフィス(間接部門)の業務が適切に機能することで、直接部門が本来の業務に専念できるため、企業の成長促進につながります。

直接部門とは

直接部門とは、企業の売上や利益に直結する業務を担う部門のことで、主に以下の部署が該当します。

- 営業

- マーケティング

- 製造

- カスタマーサポート

これらの部門は顧客と直接関わり、商品やサービスの販売、ブランドの認知拡大、生産活動を行うことで収益を生み出します。

例えば、営業部門は新規顧客の開拓や契約締結を担当し、マーケティング部門は市場調査や広告戦略を立案します。

直接部門が成果を上げるには、バックオフィス(間接部門)の支援が不可欠であるため、企業全体のパフォーマンスを向上させるためにも、直接部門と間接部門の連携が重要です。

バックオフィス(間接部門)の役割

バックオフィス(間接部門)の役割は、主に以下の3つです。

- 会社の運営

- コストカットを考える

- 顧客満足度(CS)の向上

これよりバックオフィス(間接部門)の役割や業務を詳しく解説するため、バックオフィス(間接部門)の重要さを十分に理解できるでしょう。

会社の運営

バックオフィス(間接部門)は、企業全体の運営を支える役割を担っています。

人事、経理、総務、法務などの部門が連携し、社員が働きやすい環境を整えてくれるため、業務の効率化が促進されて組織の生産性が向上します。

例えば、人事部門は適切な人材配置を行い、社員のスキル向上をサポートしたり、経理部門は資金管理を行い安定した経営基盤を確立したりできます。

また、総務ではオフィス環境の改善を担当し、法務はリスク管理を通じて企業を法的トラブルから守ってくれるでしょう。

バックオフィス(間接部門)が円滑に機能することにより、直接部門は売上の向上に集中することができ、企業の利益増加が期待できます。

コストカットを考える

バックオフィス(間接部門)には、企業のコストを最適化し、無駄を削減する役割があります。

単に支出を減らすのではなく、業務の効率を向上させながら、適正なコスト管理を行うことが重要です。

例えば、経理部門が経費精算フローを見直して、不要なコストの発生を防ぐことで、財務の健全性を維持できるでしょう。

また、総務部門がオフィスのペーパーレス化やエネルギーコストの削減に取り組むことで、長期的なコストカットにつながります。

このように、バックオフィス(間接部門)が主体となってコスト削減を推進できれば、企業の収益性を高めて持続的な成長を支えられます。

顧客満足度(CS)の向上

バックオフィス(間接部門)の業務は直接的に顧客対応を行うわけではありませんが、企業のサービス向上に不可欠です。

内部の業務が円滑に進むことで、フロント部門の対応品質にコミットできるため、顧客満足度(CS)が向上します。

例えば、経理部門が迅速で正確な請求処理を行うことで、取引先との信頼関係が強化されたり、人事部門が優秀な人材を採用して社員教育を充実させることで、顧客対応の質が向上することもあるでしょう。

バックオフィス(間接部門)の業務を向上させて、間接的に顧客満足度(CS)を高めていきましょう。

バックオフィス(間接部門)の目標設定が難しい理由

ここでは、バックオフィス(間接部門)の目標設定が難しい理由を紹介します。

- 数字での評価が難しい

- 業務が可視化しにくい

数字での評価が難しい

バックオフィス(間接部門)の業務は、数字での評価が難しいため、目標設定がしにくくなります。たとえば、直接部門である営業の場合だと、業務を以下のような数値化が可能です。

- 成約数:〇件

- 案件数:〇件

- 訪問数:〇件

数字が明確になっていると、振り返りの際に問題点が洗い出しやすくなるため、目標達成としての指標に向いています。

一方、バックオフィスの業務は人材の募集や労働管理など、数値化がしにくい傾向にあります。数値として評価が定まっていないと、人によって判断材料が異なるため、目標設定が難しくなるでしょう。

業務が可視化しにくい

バックオフィスは業務が可視化しにくいため、目標設定が難しくなります。

営業部門や生産部門などの直接部門は、企業の活動成果に直結しているため、業務プロセスが可視化されています。業務が可視化されていると、つまづいているポイントが認識できるため、目標達成の課題点を洗い出すのが容易です。

一方、バックオフィスの業務はプロセスが関連部署や状況の影響が大きくなります。たとえば、人事部が「離職率を減らす」と目標を設定した場合に影響してくる要因は以下のとおりです。

- 業務内容

- 給与・休暇などの環境

- 福利厚生

- 人間関係

- 社会情勢

複数の要因が絡んでしまうため、業務のプロセスの全体像が可視化しにくくなります。

バックオフィスで目標(KPI)を設定するメリット

間接部門の生産性を向上させて会社の業績アップにつなげるためには、目標設定が重要です。目標を設定し、その達成に向けて社員のモチベーションをアップさせたいなら、目指す目標だけでなくKPIも設定しましょう。

KPIとは、「重要業績評価指標」または「重要達成度指標」などと訳されており、目標達成に向けて段階的に達成度合いを計測し、評価するものです。

この段落では、組織がKPIを設定するメリットを4つ取り上げ、一つずつ解説します。

目標やそのためにすべき行動が明確になる

1つ目のメリットは、目標やそのためにやるべきことがはっきりし、迷いなく行動できるという点です。

KPIを設定すれば、ゴールに向けて今何をどれほどすれば良いかが明確になります。目標達成のためのプロセスも「見える化」できるので、目標と現状の差も把握しやすくなるでしょう。

それにより、社員一人一人が「自分が今何をすべきなのか」「何が課題なのか」を理解しやすくなり、行動へと移すことができます。

組織力が向上する

2つ目のメリットは、企業全体として組織力を強化できるという点です。

KPIは、企業全体としてのゴールや経営理念、ビジョンに基づき、部門・チーム・個人レベルで目標を設定します。会社として目指すべき大きなゴールが背後にあるので、すべての社員が同じ方向を向き、一つの目標に向けた各自の役割をそれぞれが果たせます。

共通の認識を持って作業に当たることでチームワークが醸成され、組織力は強化するというわけです。

各自が目的意識を持って作業することで、仕事に対するモチベーションも高まります。社員一人一人が前向きに業務に向き合うことも、組織力に向上につながるでしょう。

評価基準を統一化できる

3つ目のメリットは、人事評価基準が明確になり、客観的かつ適正な評価ができるという点です。

KPIを設定していないと評価基準があいまいになり、会社に貢献した社員が正しく評価されないというケースも起こり得ます。そうなると社員のモチベーションは下がってしまい、企業全体として生産性が低下してしまうかもしれません。

一方、KPIを設定して人事評価を統一すれば、数値的な指標をもとに客観的な評価をすることが可能です。社員が公平な評価を受けられるようにすれば、チームとしての団結力や一人一人の勤労意欲の向上にもつながります。

このメリットは、特に間接部門にとって重要なものです。間接部門の業務はその特性上数値化しにくいものが多く、社員が正しい評価を受けにくいという問題点がありました。

しかし、間接部門にもKPIを導入すれば、日々の業務をさまざまな観点から確認し、より公平な評価をすることが可能になります。

個人や会社の成長につながる

4つ目のメリットは、個人が成長できる機会となり、それを受けて会社としても成長できるという点です。

個人レベルでKPIを設定すれば、惰性で仕事をするということが少なくなり、目標に向けて積極的に自分の役割を果たそうとする社員が増えます。

目標と現状の間に差がある時は、うまくいっていないのはなぜなのか、どうすれば改善できるかなどを考えるようになります。その結果、問題解決力や仕事の生産性は高まるでしょう。

KPIによるモニタリングは、会社の成長も促せます。個人の成長は、会社全体としての成長につながるからです。また、KPIの設定により定期的に経営状況を数値で確認できるため、課題や解決策も見つけやすくなります。

良い結果が出れば、見倣うべき事例としてそのナリッジを社内で共有できます。目標に届いていない場合は、原因を突き止めて対処することができるでしょう。

バックオフィス( 間接部門)における目標(KPI)の設定例

生産性が見えにくい間接部門では、労働時間のみで評価が行われるケースも珍しくありません。しかし、KPIを設定することで、間接部門においても定量的な目標をもとに達成度合いを評価できます。

では、間接部門ではどのようにKPIを設定したら良いか、具体的な例を職種ごとに解説します。

人事部のKPI設定例

人事部は、採用や人材育成、人材配置などに関わる仕事を行います。

採用面では、採用人数や採用コスト、採用後の離職率などの数値目標を設定できます。人材育成面では、実施した研修の数や満足度、一人当たりの研修コスト、育成プランの達成度などの目標を定めます。

人材配置においては、各社員の目標達成度合いや配属後の満足度、部署別の有給取得率などを設定することが可能です。

関連記事:人事部についてまとめた記事はこちら

経理部のKPI設定例

経理部は、日々の入出金管理などの経理業務・収支計算や決算報告などの会計業務が主な仕事です。経理部においては、清算完了までの平均日数や入力データの精度、各業務における手順の文書化の有無などに関して目標を設定できます。

財務部のKPI設定例

財務部では、資金調達や予算編成、金融情報の収集・分析などを行います。KPIは、固定資産回転率や棚卸資産回転率、自己資本利益率、総資産利益率などを数値化して設定できます。

バックオフィス( 間接部門)の目標設定をする際のポイント

間接部門におけるKPI設定を成功させるために、以下の5つのポイントを押さえておきましょう。

現状の課題を洗い出す

まず、現在の状況に見合った目標を立てるために、現場が抱えている状況をしっかり把握します。各部署の責任者だけでなく社員にもヒアリングを実施し、現状をつかむとともに改善すべき問題点を洗い出しましょう。

目標のテーマを決める

社内の状況や課題が明らかになったら、まず大きなテーマを決めます。テーマは、会社や部署の目標と調和するものを選ぶことが大切です。

例えば、人事部であれば優秀な人材を定着させることや研修の内容を充実させること、財務部であれば財務コストを削減することなどを目標にできます。

目標を数値で設定する

次に、部署やチーム、社員単位で数値化した目標を設定します。ミスやクレームの件数、処理時間、経費の削減率など、数値化しやすいものから取りかかると良いでしょう。

資格の取得率や売上高人件率、採用計画の達成度なども設定できます。勤務態度やコミュニケーション能力など数値化しにくいものも、達成した際のイメージをできるだけ具体的に表現しておきます。

現実的な目標を設定する

KPIを設定する際には、現状とかけ離れたものは避け、現実的で達成可能な目標を設定するようにします。

現状維持ではなくステップアップできる目標を立てる必要はあるものの、難しすぎると社員のモチベーションは低下してしまいかねません。目標にすべきことが多すぎると一つの業務に集中できなくなるおそれがあるため、数を増やし過ぎないことも大切です。

定期的に目標を見直す

目標を設定したら終わりではなく、定期的に達成度合いを確認してフィードバックを行いましょう。達成したことに関して評価するとともに、必要に応じて原因を考察しながら改善点を指摘します。

目標が難しすぎると判断される場合やすでに達成した場合などは、目標の再設定を行います。

人事部や総務部などの間接部門は、企業の土台を支える部門であるため、優秀な社員を常に一定数確保することが求められます

とはいえ、即戦力人材の外部採用を続けるにしても採用コストが発生します。現在在籍している社員を育成するほうが、企業風土に馴染んでいることもあり、企業にとってかけがえのない戦力となるでしょう。

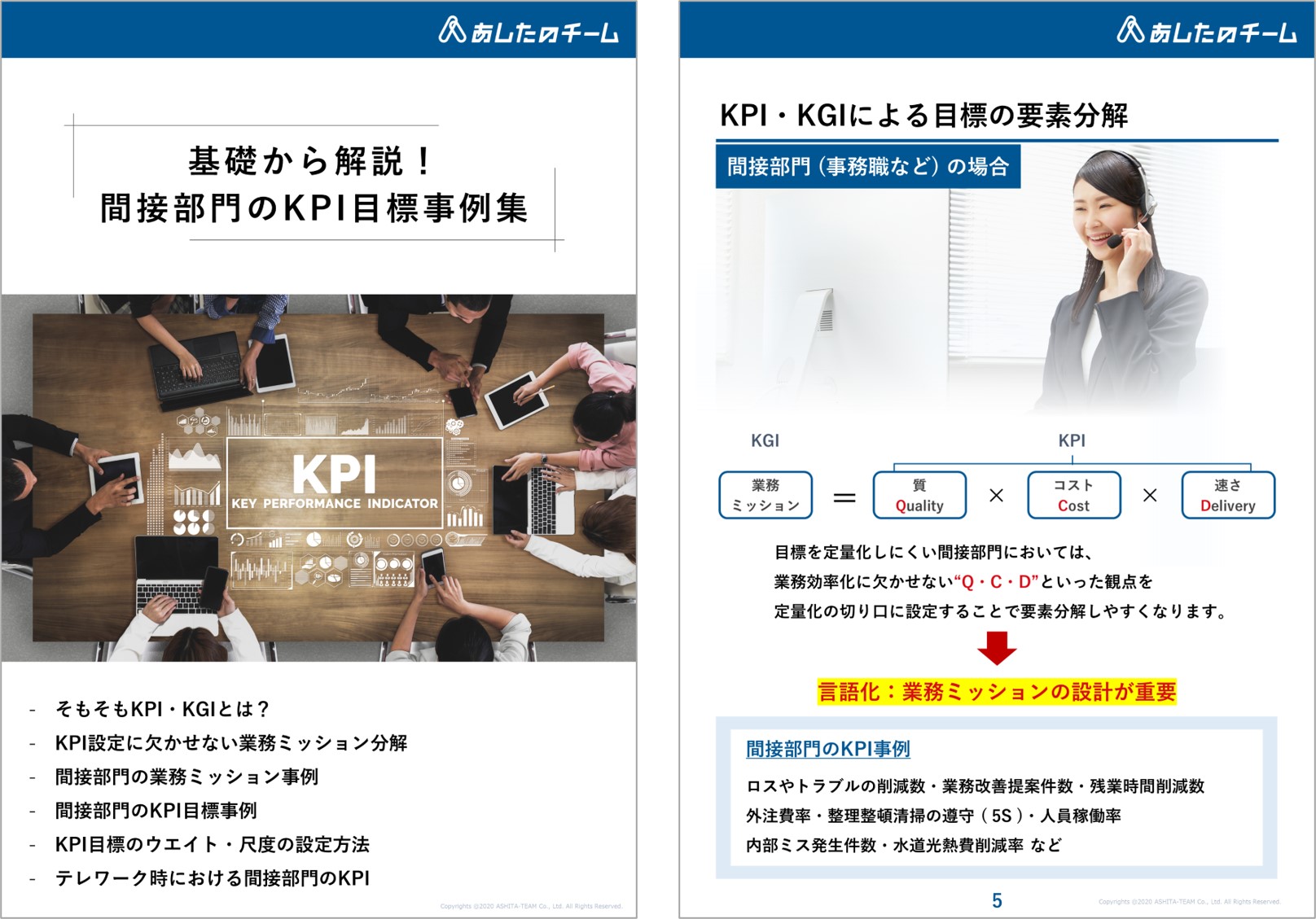

下記シートでは、優秀な社員を育てる間接部門特化のKPI設定方法を紹介しています。

優秀な社員を育てる必須項目

間接部門のKPI設定方法を基礎から解説

PDFダウンロードはこちらから>>

バックオフィスの目標を定めるときの注意点

バックオフィスの目標を定めるときの注意点は、以下の2つです。

- 減点方式ではなく加点方式にする

- ステップ式の目標を設定する

上記の注意点を意識して、バックオフィスの社員にとって最適な目標を設定しましょう。

減点方式ではなく加点方式にする

バックオフィスの目標設定では、減点方式ではなく加点方式の採用が望ましいです。

加点方式では、社員が成果を積極的にアピールでき、前向きな姿勢で業務に取り組めるため、組織全体の成長を促進する効果が期待できるからです。

一方の減点方式では、社員はミスを避けることに意識が向きやすくなるため、新しい挑戦をためらうことが増えてしまうでしょう。

例えば、経理部門で「ミスをゼロにする」という減点型の目標を掲げるのではなく、「経費処理の効率化施策を3つ提案する」といった加点型の目標を設定すると、社員が積極的に改善策を考えるようになります。

社員が前向きに挑戦して積極的に成果を上げられるように、加点方式の目標設定を採用しましょう。

ステップ式の目標を設定する

バックオフィスの目標設定では、達成までの道筋が明確になるよう、ステップ式の目標設定が効果的です。

最終目標だけを設定すると、具体的な進め方が不明確になり社員のモチベーションが低下するため、小さなステップを設定して目標達成に向けた進捗を可視化しましょう。

例えば、総務部門が「社内のペーパーレス化を推進する」という目標を掲げた場合、第一ステップで「契約書の電子化率を〇%にする」、次に「社内報のデジタル化を実施する」と段階的な計画を立てると良いでしょう。

このように、ステップ式の目標を設定することで、達成へのプロセスが明確になり、計画的な業務改善が可能になります。

バックオフィスの目標を明確にしよう

間接部門のKPI設定は、組織力の強化や生産性の向上などのメリットがあります。

社員を適正に評価できる人事評価制度を構築すれば、人材育成や離職率の低下、マネジメント強化などを実現できます。

豊富な運用経験によりスピーディーに評価制度を構築できる充実したサポートを利用して、人の成長を促進して会社の成長へとつなげましょう。

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】テレワーク時に求められる適切な「人事評価」

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】基礎から解説!間接部門のKPI目標事例

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

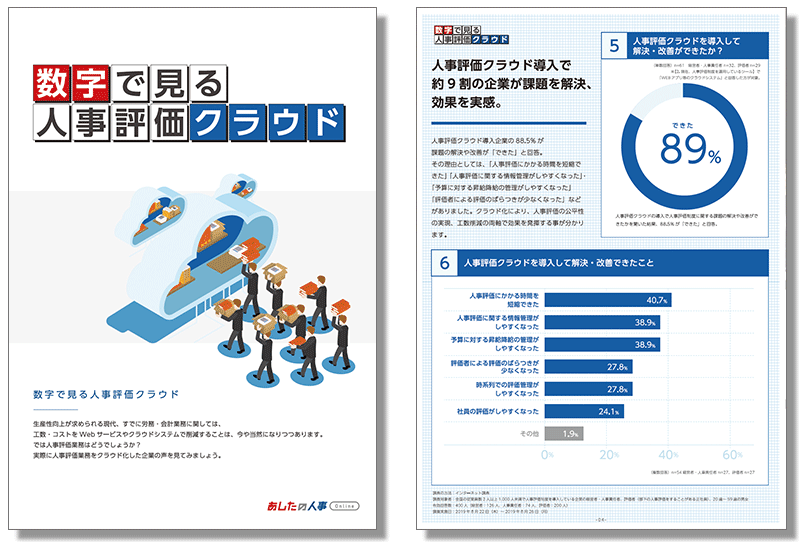

【無料eBookプレゼント】数字で見る人事評価クラウド

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア