バリュー評価とは、企業が定める価値観や行動指針(バリュー)に基づいて社員を評価する人事評価手法です。

ただし、導入する際は評価基準を明確にしなければ、成果主義に比べて評価しにくい場合があります。

この記事では、バリュー評価の仕組みや特徴、書き方や導入する際の注意点を詳しく解説しています。

目次

バリュー評価とは

バリュー評価は、企業が定める価値観や行動指針(バリュー)に基づいて社員を評価する人事評価手法です。

従来の成果主義や業績評価とは異なり、社員の行動や取り組み姿勢を評価します。この手法には3つの特徴があります。

- 他者との比較を通じて相対的な強みを見極める

- 上司だけでなく同僚や部下も含め多面的に評価する

- 意欲・態度・協調性などの情意面の資質を重視する

例えば、バリュー評価では良い点や改善点を具体的に指摘します。

「顧客第一」のバリューに対して「顧客からの要望に迅速に対応し、満足度の向上に貢献した」といった具体的な行動を評価します。これにより、社員は自身の強みや弱みを客観的に把握し、企業理念の理解を深められます。

まずは自社の価値観や行動指針を明確にし、それらを具体的な評価基準として落とし込んでみてください。

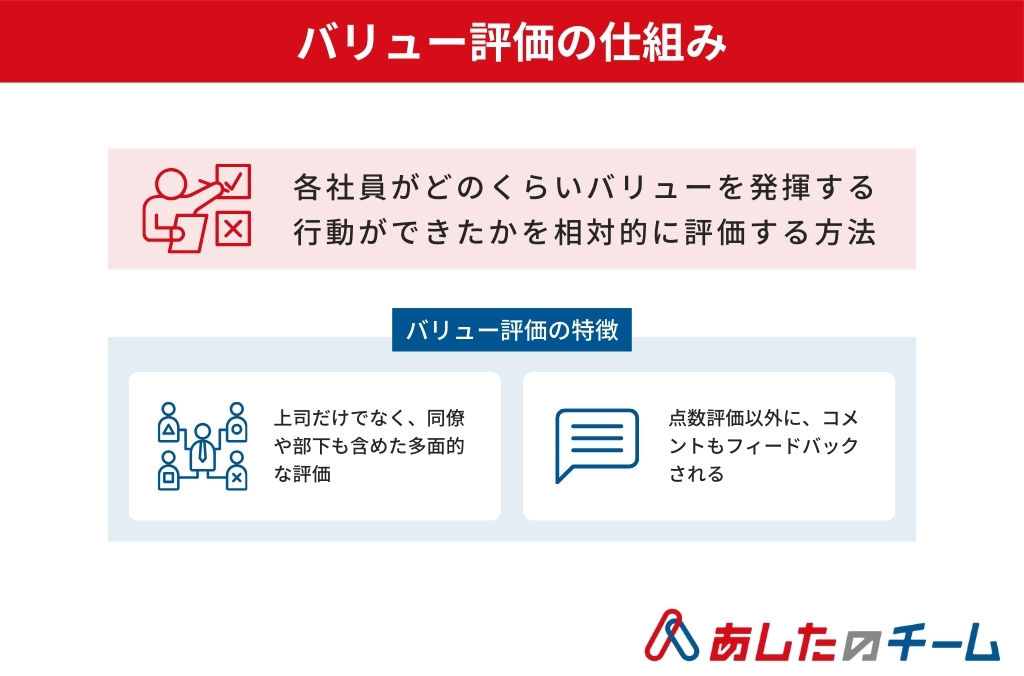

バリュー評価の仕組み

企業が設定した「社の一員としての価値観や行動基準」を「バリュー」といいます。

バリュー評価とは、各社員がどのくらいバリューを発揮する行動ができたかを相対的に評価する方法です。

一般的には、同一組織内・同一グレードのグループ内で相対評価が実施され、その結果が昇給や昇進などに反映されます。

成果主義では売上や実績など「結果」を基準として「絶対評価」を行うことに対し、バリュー評価では、社員それぞれの取り組みや行動を基準として「相対評価」を行います。

バリューは企業によって異なり、バリュー評価を行う際の基準項目や評価点数の付け方も、企業ごとに設定しなければいけません。

成果主義で評価を下すのは上司です。それに対し、バリュー評価では上司だけでなく、一緒に仕事をする同僚や部下も含めた複数人によって、一人をさまざまな視点や立場から多面的に評価する点が特徴です。

バリュー評価を取り入れることによって、社員の一人ひとりは、評価されるだけでなく評価する立場にも身を置くことになります。

点数評価だけでなく、それぞれの役割や成長課題、優秀な点のコメントがフィードバックされるのが、バリュー評価の特徴です。フィードバックを受けることによって社員は自分を客観的に見られるようになり、成長する機会を得ます。

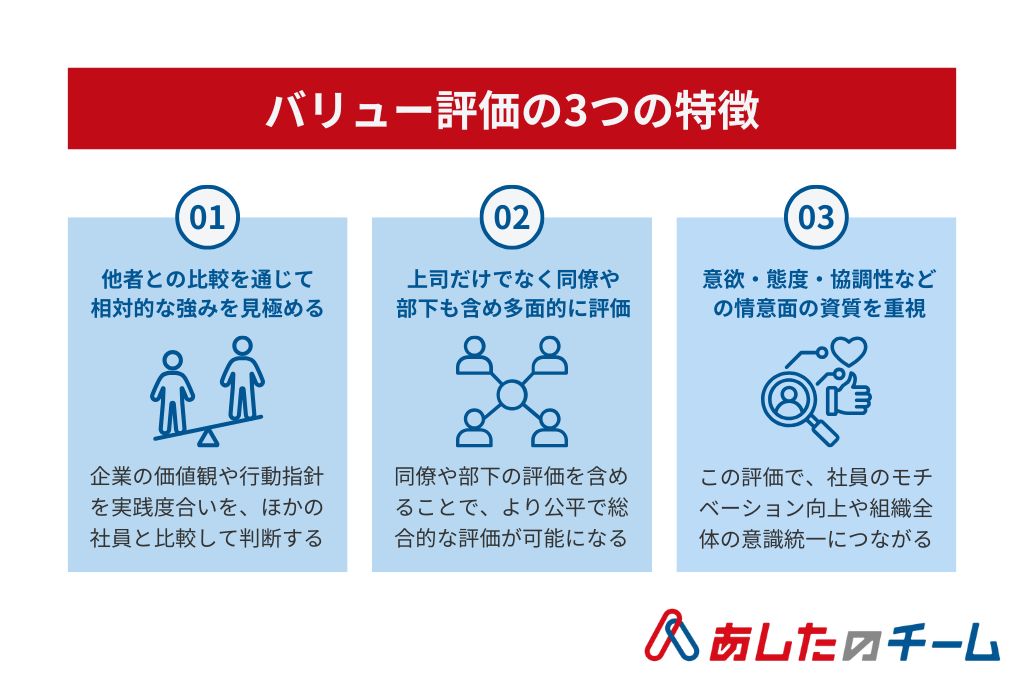

バリュー評価の3つの特徴

バリュー評価の特徴は、具体的に3つあります。

- 他者との比較を通じて相対的な強みを見極める

- 上司だけでなく同僚や部下も含め多面的に評価する

- 意欲・態度・協調性などの情意面の資質を重視する

これらの点に留意し、社員へ丁寧に説明し定期的に見直すことで、社員の成長促進とモチベーション向上につながります。

1. 他者との比較を通じて相対的な強みを見極める

バリュー評価では、同じチームやグレードの社員同士を相対的に評価します。

企業の価値観や行動指針(バリュー)をどれだけ実践できているかを、ほかの社員と比較して判断するためです。

定量的な基準がなくても、個々の社員の強みは見極められます。

評価の際は、具体的な行動や成果を記録しておくと、比較がしやすくなります。

2. 上司だけでなく同僚や部下も含め多面的に評価する

バリュー評価は「多面評価」を採用し、さまざまな立場の人からの評価を取り入れます。

成果だけでなく、行動やプロセスも重要視しているからです。

具体的には、上司だけでなく同僚や部下からの評価を含めることで、より公平で総合的な評価が可能になります。

日頃から周囲の社員の良い行動や成果を意識してチェックしておくことが評価の質を高めるポイントです。

3. 意欲・態度・協調性などの情意面の資質を重視する

バリュー評価では、社員の意欲や態度、協調性のような目に見えにくい資質も評価の対象です。

企業理念を体現した行動の評価により、企業文化への理解が深められます。

この評価により、社員のモチベーション向上や組織全体の意識統一につながります。企業理念と照らし合わせながら、日々の行動や姿勢の観察がポイントです。

バリュー評価とコンピテンシー評価の違い

バリュー評価とコンピテンシー評価は、どちらも社員の行動を評価する手法ですが、評価の基準が以下のように異なります。

| 評価法 | 評価基準 | 例 |

|---|---|---|

| バリュー評価 | 企業が掲げる価値観や理念に基づいており、組織の文化や方向性に沿った行動を重視する | ・顧客第一の姿勢を持っているか・チームワークを意識した行動ができているか |

| コンピテンシー評価 | 優れた成果を出している社員の行動特性を基準とし、個々のスキルや能力を評価する | ・目標達成能力が高いか・問題解決力を発揮できるか |

バリュー評価は企業文化の浸透や組織全体の一体感を高めるのに適しているのに対し、コンピテンシー評価は個々のスキル向上や成果の最大化を目的とする場合に有効です。

企業がどのような目的で評価制度を導入するのかを明確にし、それに応じて適切な評価手法を選択しましょう。

バリュー評価がなぜ注目されているのか

バリュー評価が注目されている背景には、働き方の変化と企業の持続的成長への意識の高まりがあります。

従来の年功序列型評価や成果主義だけでは、多様な人材の適切な評価が難しくなっているからです。

そこで、企業の理念やミッションに沿った行動を評価することで、社員の価値観を統一し共通の目標に向かって協力できるため、社員のエンゲージメントが向上して離職率の低下にもつながります。

一方で、バリュー評価には定量化が難しいという課題もあるため、具体的な行動指標を明確にし、評価の公平性を保つ工夫が必要です。

このように、バリュー評価は企業の理念を深く根付かせ、組織全体の方向性を統一する上で有効な手法として、多くの企業で導入が進んでいます。

バリュー評価を導入するメリット

バリュー評価のメリットは以下のとおりです。

- 企業の価値観を共有できる

- 離職率を下げる効果が期待できる

- 社員自身が考え、行動できるようになる

メリットを理解した上で自社への導入を検討しましょう。

企業の価値観を共有できる

企業理念や価値観を組織全体に浸透させることは、多くの企業が直面する課題です。バリュー評価では、企業が大切にする価値観を具体的な行動として示し、評価の基準にすることで、組織全体で価値観の共有ができます。

たとえば「顧客第一」という価値観であれば、「お客様からの問い合わせに対して24時間以内に返信する」といった具体的な行動に落とし込めます。

押し付けではなく、具体的な行動と評価を結びつければ、企業文化の醸成と価値観の浸透を効果的に進められるでしょう。

離職率を下げる効果が期待できる

人材の確保と定着が企業の重要な課題となるなか、バリュー評価は社員の離職の防止につながります。企業の価値観にもとづく行動を評価することで、社員は自身の仕事や組織における役割を深く理解できます。

上司・同僚・部下など、さまざまな立場の人からフィードバックを受けられ、自分の行動が組織に与える影響を広い視点で理解できるでしょう。

キャリアの展望が明確になり、長期的な就業意欲をあげられます。

社員自身が考え、行動できるようになる

バリュー評価では、数値的な成果だけでなく、過程や行動も評価の対象です。社員は「何をすべきか」だけでなく、「どのように行動すべきか」を主体的に考えられるためです。

たとえば、「イノベーション」を重視する企業であれば、新しいアイデアの提案や従来の方法にとらわれない課題解決の試みが評価されます。社員は日常的に創造的な思考を心がけるでしょう。

明確な行動指針と評価基準が示されることで、社員の判断力と行動力が養われ、会社としての生産性の向上につながります。

バリュー評価のデメリット

バリュー評価のデメリットは、成果主義などに比べて、評価がしにくい場合があることです。

評価の基準となるバリューを社員がしっかりと理解していなかったり、バリューが明確に示されていなかったりする場合は、バリュー評価を適切に運用できないケースがあります。

客観的な数値化が困難な点や導入までのハードルが高い点もバリュー評価のデメリットです。

バリュー評価をはじめ、360度評価など人事評価方法にはざまざまな種類が存在するため、どの方法が適切なのか判断できない可能性があります。

人事評価の基礎を抑えると、適切な評価方法を選択できるようになるでしょう。

あしたのチームでは、人事評価の基礎をまとめた資料を無料で配布しています。ぜひ下記からダウンロードしてください。

バリュー評価の導入手順

バリュー評価を導入する際は、以下の手順に沿って行うと適切に進められます。

- 評価の軸となるバリューの策定

- 評価項目の設定

- 評価を数値化する

これから、バリュー評価の導入を検討している方は、一つずつ理解していきましょう。

評価の軸となるバリューの策定

バリュー評価を導入する際は、企業の「ミッション」「ビジョン」「バリュー」を定めなければ、方向性を明確にできません。

ミッションとは、企業や組織が使命としている価値観です。

ビジョンとは、ミッションを達成するために欠かせない企業の志です。

バリューとは、先ほどもご紹介しましたが、ミッションやビジョンを達成するための具体的な行動指針や行動規範を指します。

ここでは、弊社、あしたのチームの「ミッション」「ビジョン」「バリュー」をご紹介します。

- ミッション:誰もが “ワクワク” 働ける世界を創る。

- ビジョン:成長に繋がる目標とオープン&フェアな評価を人とテクノロジーの力で実現する

バリューは以下のとおりです。

- Customer-Centric:常に寄り添い、最善を尽くす。

- Sense of Ownership:自覚と責任を持ち、自ら動く。

- Integrity:誠実に、正しい道を進む。

- Trust&Respect:仲間を信じ、尊敬し、任せる。

- Exciting:今を楽しみ、未来に挑む。

評価項目の設定

バリュー評価の項目は、主に以下の5つを主軸に設定します。

- 自己成熟性

- 顧客目線

- 社会貢献

- チャレンジ

- 意思決定

また、上記の項目に対し、具体的な行動を設定すると、次の手順も円滑に進みます。

評価を数値化する

バリュー評価は、数値化しにくい定性的な評価になるため、評価基準が曖昧な場合、部下から不満が聞かれる可能性があります。

そのため、上記の「評価項目の設定」で定めた具体的な行動をもとに、評価基準を数値化しておきましょう。

目標の達成度合いにより評価されると、部下も納得してくれるはずです。

また、評価基準を数値化しておくと、評価者の主観が入りにくいため、公平性を保ちやすくなるでしょう。

バリュー評価の書き方と例

バリュー評価の書き方やポイントは、以下の通りです。

- 評価できること・できないことを明確に書く

- 数値化して評価する

- 次の目標を提示する

実際の例文も紹介しているので、バリュー評価を実施する際の参考にしてみてください。

評価できること・できないことを明確に書く

バリュー評価を適切に機能させるためには、評価できる行動と評価できない行動を明確にする必要があります。

バリュー評価は企業の価値観に基づいた行動を評価するものですが、曖昧な基準では評価の公平性が失われ、社員の納得感を得られなくなるからです。

例えば、「チームワークを大切にする」というバリューがある場合、「同僚との積極的な協力や情報共有」が評価対象となります。

また、評価の主観性を減らすためには、具体的な行動例を示すことが有効であり、「顧客志向」というバリューに対して、「顧客の課題を正確に理解し、適切な提案ができたか」といった評価基準を設定するとよいでしょう。

このように評価対象を明確にすることで、公平で納得感のあるバリュー評価を実現できます。

数値化して評価する

バリュー評価の公平性を保つためには、定性的な評価だけでなく、可能な限り数値化しましょう。

バリュー評価は企業理念や価値観に基づいた行動を評価する特徴があり、業績評価のように具体的な成果を測るのが難しいため、5段階評価の導入など評価の客観性を確保する工夫が必要です。

また、数値化することで、従業員自身が自分の成長を可視化しやすくなる効果も期待できます。

例えば、「挑戦する姿勢」を評価する際に、「新しい提案を3回以上行った」「リスクを取って新しい業務に取り組んだ回数」など、具体的な数値基準を設けることで、評価を受ける側も目標を明確にできます。

数値化は評価の透明性を高め、従業員のモチベーション向上にもつながるため、バリュー評価の重要な要素といえるでしょう。

次の目標を提示する

バリュー評価では、次に目指すべき目標や改善すべきポイントを明確に示しましょう。

例えば、「顧客第一」のバリューにおいて「顧客の課題を的確に理解し、適切な提案ができている」と評価された場合、その強みをさらに伸ばすため「より高度なニーズ分析を行う」「提案の際に具体的なデータを活用する」などの目標を設定できます。

一方で、「顧客の要望に対する理解が不足している」と評価された場合は、「顧客とのヒアリング回数を増やす」「事例を活用して具体的な提案を行う」などの改善策を提示するとよいでしょう。

次の目標を明確にすることで、評価を受けた従業員は具体的な成長の道筋を理解しやすくなり、モチベーションの向上や成果にもつながります。

目標設定の書き方と例

バリュー評価では目標設定をすることで評価がしやすくなります。バリュー評価に基づいた目標設定では、企業のバリューを反映させつつ、具体的で測定可能な目標を立てます。

目標には以下の要素が必要です。

- 達成期限の設定

- 数値目標の明確化

- 進捗確認の仕組み化

- 具体的で測定可能な内容

- 企業のバリューとの関連性

これらの要素を含んだ目標設定の例が、以下です。

- 「イノベーション」のバリュー →「四半期ごとに1つ以上の業務改善案を提案し、実行する」

- 「顧客第一」のバリュー →「顧客アンケートの満足度を現在の80%から85%に引き上げる」

目標を設定する際は、以下の手順で進めます。

- 企業のバリューを確認

- 具体的な数値目標を設定

- 達成期限を決める

- 定期的な進捗確認方法を決める

目標には必ず達成期限や数値目標を含め、進捗を定期的に確認できるようにしてください。

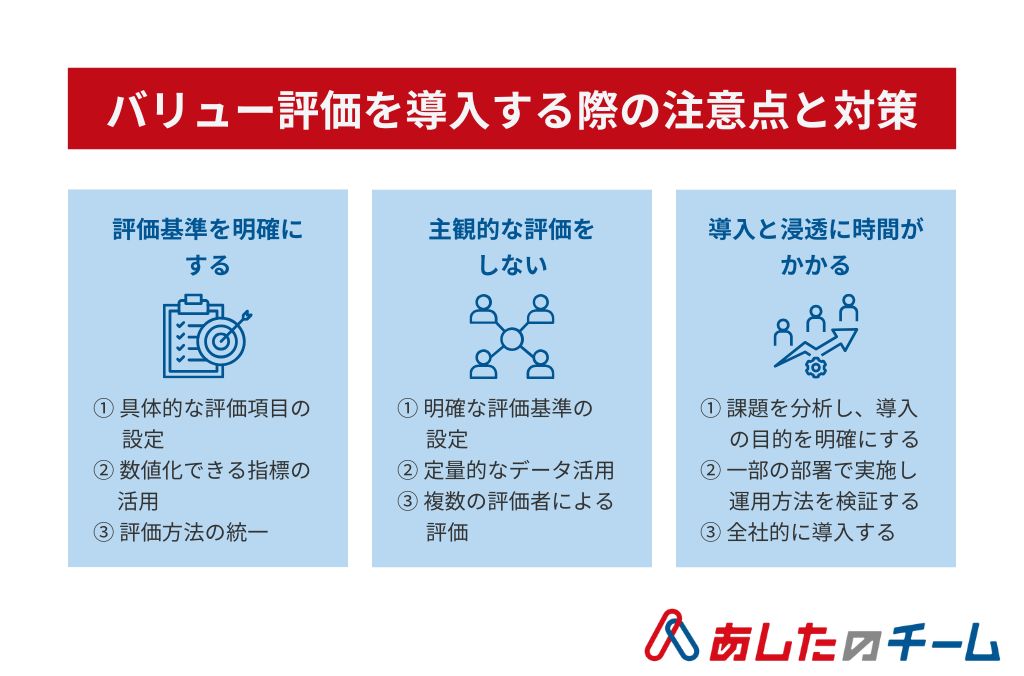

バリュー評価を導入する際の3つの注意点

バリュー評価を導入する際には、以下3つの注意点を考慮するのがおすすめです。

- 評価基準を明確にする

- 主観的な評価をしない

- 導入と浸透に時間がかかる

上記の点に注意を払い、慎重に導入を進めることで、効果的なバリュー評価制度を構築できます。

1. 評価基準を明確にする

評価基準は、従業員のパフォーマンスを公正に評価するための基盤です。

基準が不明確であると、評価が主観的になり、従業員のモチベーションが低下するおそれがあります。

評価基準の明確化では、以下の要素を整備する必要があります。

- 具体的な評価項目の設定:各バリューに対して、具体的な行動指標を複数設定する

- 数値化できる指標の活用:可能な限り、行動指標を数値化し、客観的な評価を可能にする

- 評価方法の統一:評価方法をマニュアル化し、評価者間で評価基準がずれないようにする

上記のように基準を明確にすることが、バリュー評価成功へのステップです。

2. 主観的な評価をしない

評価は客観的であるべきです。主観的な評価は、評価者の個人的な感情や偏見に影響され、評価の公平性を損なうおそれがあります。

評価の公平性を保つためには、以下のポイントを意識する必要があります。

- 明確な評価基準の設定:あらかじめ設定した評価基準に基づいて評価を行う

- 定量的なデータの活用:売上実績や顧客満足度など、数値化できるデータを用いて評価する

- 複数の評価者による評価:上司だけでなく、同僚や部下からも評価を収集し、多角的な視点から評価する(360度評価など)

評価基準を明確にし、データに基づいた評価を実施してください。

3. 導入と浸透に時間がかかる

新しい評価制度を導入する際には、従業員がその制度を理解し、受け入れるまでに時間がかかることがあります。

十分なトレーニングや説明を行い、従業員が制度に慣れるようサポートしてください。

バリュー評価をスムーズに導入・浸透させるためには、段階的なアプローチの一例を提示します。

- 準備段階:現状の人事評価制度の課題を分析し、バリュー評価導入の目的を明確化する

- 試行段階:一部の部署で試験的にバリュー評価を実施し、運用方法や評価基準の妥当性を検証する

- 本格導入:全社的にバリュー評価を導入し、社員への教育や研修を実施する

社員の理解と協力を得ながら、バリュー評価を組織に定着を目指すことが求められます。

バリュー評価を導入した企業事例

それでは、実際にバリュー評価を導入している企業の事例をみてみましょう。以下の4社の事例を紹介します。

- ヤフー株式会社

- 株式会社メルカリ

- 株式会社kubell(旧Chatwork株式会社)

- ワイジェイカード株式会社

ヤフー株式会社

ヤフー株式会社は、「課題解決」「爆速」「フォーカス」「ワイルド」の4つを「ヤフーバリュー」と定義し、バリュー評価を行っています。ヤフーバリューをどのくらい実践できたかが評価基準です。

具体的には、合計10個の評価項目を使用します。4つのヤフーバリューに関する項目がそれぞれ2個、役職ごとに設定した項目が2個です。評価項目の絞り込みや、4つのヤフーバリューを記載したカードを全社員へ配布し、人事評価基準の浸透を促します。

株式会社メルカリ

株式会社メルカリは、バリュー評価にOKRとピアボーナスを組み合わせた人事評価を、3カ月ごとに実施しています。

OKRとは目標設定手法の1つで、定性的な目標と成果指標を設定し、達成状況を測るものです。ピアボーナスとは社員同士でポイントなどのボーナスを贈るしくみで、ピアボーナス獲得・付与状況を人事評価の基準とします。

メルカリが設定するバリューは、以下の3つです。

- Go Bold(失敗を恐れず、大胆に実行する)

- All for One(大きな成果に向かってチームに貢献する)

- Be a Pro(専門性を高め、主体的に行動する)

これらのバリューをどのくらい実践できたかを基準に評価が行われ、バリューに沿わない実績は評価対象外です。バリュー評価の導入によって社員の主体性やバリューの浸透の促進がみられました。

株式会社kubell(旧Chatwork株式会社)

株式会社kubell(旧Chatwork株式会社)は社員数の増加にともない、MBO評価からOKR達成率評価に切り替えて、人事評価を行っていました。

さらに、2018年以降は、OKRの達成率でなく、「OKRを通じて、どのくらいチャレンジしたか」を基準として業績・行動・全社業績を評価する方法に変更しています。

上記のうち、行動評価は「会社のコアバリューを実現できているか」を基準とするバリュー評価です。バリュー評価の導入によって、会社の方向性に関する社員の理解度が高まる結果が出ました。

ワイジェイカード株式会社

ワイジェイカード株式会社はヤフーの子会社で、クレジットカード事業を展開しています。ワイジェイカード株式会社でも、ヤフーと同様、人事評価にバリュー評価を取り入れました。

ワイジェイカード株式会社では、定量目標の設定による業績評価と定性目標の設定によるバリュー評価の2つを判断軸として、複合的な人事評価が可能になっています。バリュー評価は会社の価値観や行動基準に貢献したかを基準に複数人が評価を実施します。

ワイジェイカード株式会社がバリュー評価の導入で得たメリットは、バリューの浸透が進んだこと、評価基準の明確化によって人事評価の時短につながったことです。

バリュー評価以外の人事評価手法

多くの企業で用いられている人事評価の手法としては、バリュー評価の他に、コンピテンシー評価やMBO、360度評価などもあります。以下で、それぞれの人事評価手法を解説します。

コンピテンシー評価

コンピテンシーとは、優れた業績を上げている人物に特有の行動特性を意味します。

コンピテンシー評価とは、どのようなプロセスを実施した結果、どのような成果が生まれたのかを評価する手法で、人事評価や人材育成に役立てることができます。

コンピテンシー評価は、社員が持っているスキルや資質によらず、実際の行動がどのような成果を発生させたかについて、客観的に評価するのがポイントです。

評価基準を明確にでき、年齢や性別、上司との相性などによる評価の揺らぎを解消できる点が、コンピテンシー評価のメリットです。

社員一人ひとりの客観的な行動特性の分析により、それぞれの弱点などを見つけて指導に役立てられます。

MBO

MBO(Management By Objectives)は経営思想家のピーター・ドラッカーが提唱した人事評価の手法で、「目標管理制度」とも呼ばれます。

MBOの評価基準は、社員それぞれに個人目標を設定させ、どのくらい目標を達成できたかです。

目標の設定にあたっては、努力すれば達成できるレベルを、上司のアドバイスを基準にして、自発的に決定します。社員が自己目標を目指すことが、企業の目標達成にもつながります。

MBOのメリットは、社員が自主性や問題解決能力を養えることです。また、期間や達成すべき内容など、目標を具体的に設定すれば、評価がしやすくなるメリットもあります。

関連記事:MBOについてまとめた記事はこちら

360度評価

360度評価は360度フィードバック、周囲評価、多面評価とも呼ばれます。上司のみが部下の人事評価を行う従来の方法を補うために、一人の社員を複数の人が評価を行う手法です。

360度評価なら、上司の目が届かず正当な判断がしにくい部分をほかの社員が補完し。公平で信頼性の高い評価を付けられるようになります。

複数の人から多面的に評価されることで、社員も評価内容に納得しやすくなることが360度評価のメリットです。

人事評価は昇給や減給、人事配置などの決定にも関係するため、社員の生活や仕事へのモチベーションに大きく影響を及ぼします。社員一人ひとりのパフォーマンスを最大化するには、正当で信頼できる人事評価が必要です。

ただし、360度評価では複数人がそれぞれの基準で評価するため、場合によっては社内の人間関係に悪影響を及ぼしたり、評価の質が均一でなかったりするデメリットも考えられます。

関連記事:360度評価についてまとめた記事はこちら

バリュー評価の導入で組織の強みを最大化する

バリュー評価の導入および運用で成功するには、次のポイントがおすすめです。

- ほかの定量的な評価手法との併用

- 企業方針と評価基準の明確化

- 段階的な導入と定期的な見直し

効果的な制度設計には専門的な知見が必要です。「あしたのチーム」は3,500社以上の導入実績を持つ人事評価システムで、社員教育から制度設計、運用までをワンストップで支援します。自社に最適なバリュー評価の導入をご検討の際は、ぜひご相談ください。

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】テレワーク時に求められる適切な「人事評価」

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】基礎から解説!間接部門のKPI目標事例

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

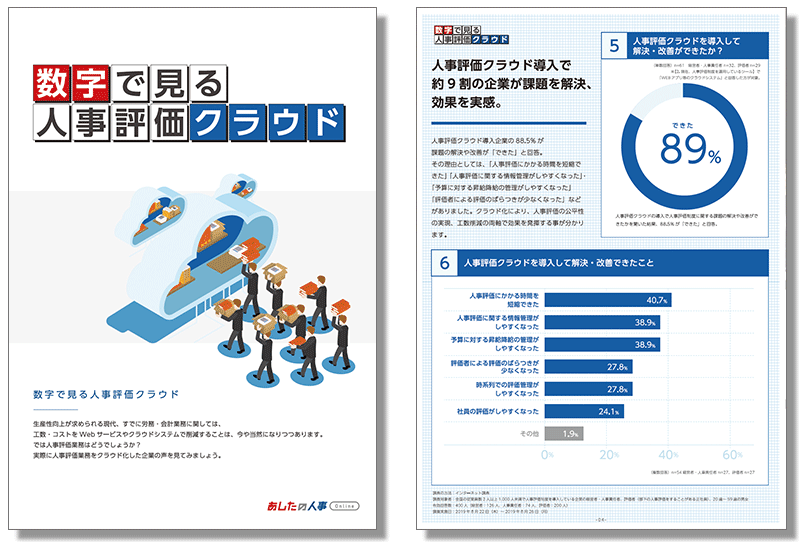

【無料eBookプレゼント】数字で見る人事評価クラウド

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア