人事制度とは、企業の経営資源「ヒト・モノ・カネ」のなかでも「ヒト」を管理・統制し、活性化させるための制度です。

2020年度から同一労働同一賃金が義務化されたことにより、正規雇用・非正規雇用の労働者に対する不合理な待遇差への是正が急務となりました。その他、グローバル化や労働人材の不足なども相まって、人事制度の見直しを迫られている企業も多いでしょう。

しかし、人事制度の基礎を理解していない状態で見直しを進めると、社内の不満が溜まったりトラブルに発展したりするおそれがあります。

本記事では人事制度の定義や目的とあわせて、設計する際のポイントを解説しています。人事制度の基本を知りたい方や、設計を検討されている方はぜひご覧ください。

目次

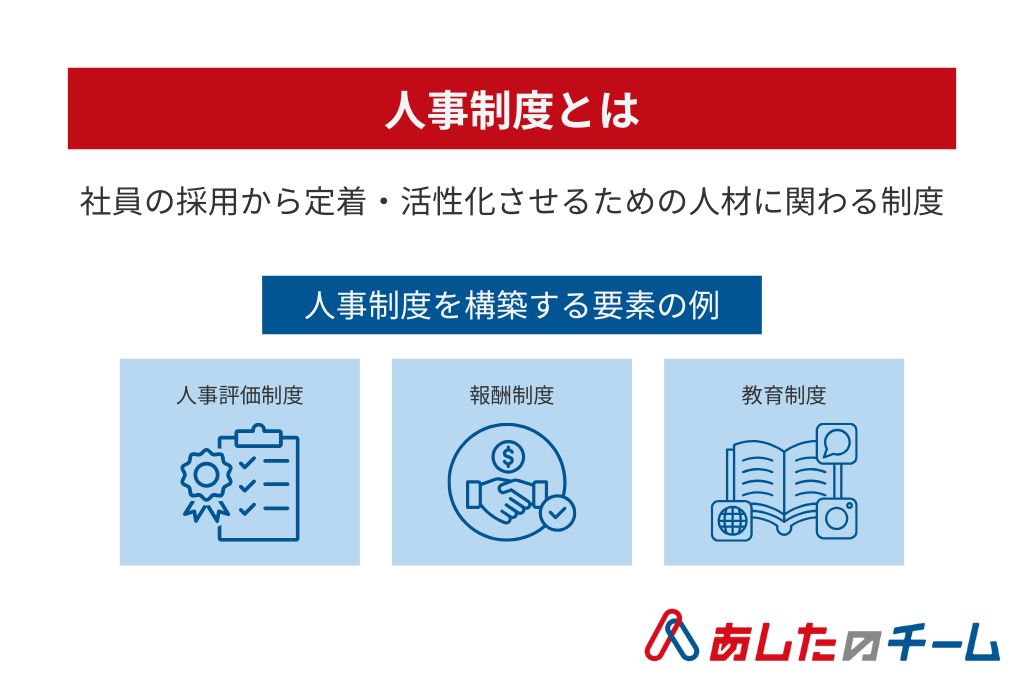

人事制度とは従業員の処遇を管理する仕組み

人事制度とは、企業の経営資源である「ヒト」を適切に管理・統制し、組織の活性化を図るための仕組みです。

人事制度を構成する要素として、下記が挙げられます。

| 制度 | 概要 | 例 |

| 等級制度 | 従業員の役割や能力に応じて階層を設定し、処遇の基準とする制度 | ・職能等級制度 ・職務等級制度 ・役割等級制度 |

| 人事評価制度 | 従業員の業績や能力、行動を客観的に評価する制度 | ・目標管理制度(MBO) ・360度評価 ・コンピテンシー評価 |

| 報酬制度 | 従業員の貢献度に応じて、給与や賞与などの金銭的報酬を決定・支給する制度 | ・基本給 ・能力給 ・職務給 |

社員の採用から定着・活性化させるための人材に関わる、さまざまな制度を総称して人事制度と呼びます。

人事制度の基本要素

人事制度の基本構成は、以下の3つです。

- 等級制度

- 人事評価制度

- 報酬制度

3つの要素を適切に整えると、人事制度としての役割を果たせます。これから人事制度の構築を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

等級制度

等級制度とは、社員の役割や能力レベルを段階的に区分し、キャリアの道筋を示す制度です。また、組織がどのような人材を必要としているのかの指針にもなります。

明確な等級制度があると社員は将来の目標が見えるため、モチベーション向上につながります。

代表的な制度は、以下の3つです。

| 制度 | 基準 | 特徴 |

| 職能等級制度 (メンバーシップ型) | 能力(人) | 仕事を通じて能力が蓄積され成熟していくことを前提とする |

| 職務等級制度 (ジョブ型) |

職務 (ジョブ) | 属人的要素は排除し、ジョブ(職務)の価値のみを査定 |

| 役割等級制度 (ミッショングレード制) | 役割(使命) | ジョブ(職務)だけでなく役割を持つ本人の能力も考慮する |

企業の方針や組織文化に応じて、適切なものを導入しましょう。

人事評価制度

人事評価制度とは、企業が定めた指針に基づき、従業員の能力や行動を評価する仕組みです。

人事評価制度は、以下3つの要素で構成されます。

| 評価軸 | 概要 |

| 能力評価 | 売上や利益など、数値目標の達成度に関する評価項目 |

| 業績評価 | 仕事を遂行するために必要な知識やスキルのレベルに関する評価項目 |

| 情意評価 | 従業員の日常行動が、企業の価値観や行動指針に沿っているか確認する評価項目 |

人事評価制度は、等級制度や次に説明する報酬制度と連動するのが理想的です。評価結果をもとに従業員の処遇や報酬、配置が決定されるだけでなく育成にも活用されます。

報酬制度

報酬制度とは、社員の貢献度に応じて給与や賞与などの報酬を決定・支給する仕組みです。報酬は主に給与(賃金)と賞与に分けられます。

報酬制度を設計するポイントは、「外部公平性」「内部公平性」のバランスです。

| 項目 | 概要 |

| 外部公平性 | 同業他社の水準と遜色ない報酬を用意する |

| 内部公平性 | 社内での役割や貢献度に応じた公平な報酬にする |

報酬制度は性質上、どのような等級制度や人事評価制度を構築するかによって影響を受けます。また、日本では高度経済成長期に導入された年功序列の慣習が、今なお根強く残っているのも特徴の1つです。

人事制度の目的

人事制度の目的は従業員がモチベーションを向上させながら成長して、企業の持続的な発展を実現させるためです。

人事制度を整備して、適切に運用できると企業と従業員に以下のようなメリットが考えられます。

| 従業員側 | 企業側 |

| ・キャリア形成 ・成長機会 ・働きがい | ・適材適所の人材配置の実現 ・公平な評価と報酬 ・人材育成 |

人事制度が適切に機能していれば、社員は自分の能力や成果が正当に評価され、報酬や成長機会を得られます。結果として社員のモチベーションが向上し、組織全体の生産性アップにつながるでしょう。

また、制度を運用するうえで重要なのは「公平性」です。制度が整備されていても従業員が「公平ではない」と感じれば、不満やパフォーマンス低下を引き起こしてしまいます。

会社を今後も発展させるために、まずは人事制度を整備し従業員の成長につなげましょう。

人事制度の最新トレンド「ジョブ型雇用」

日本の人事制度は、メンバーシップ型雇用を基盤として長年構築・運用されてきました。メンバーシップ型雇用とは、年功序列・終身雇用などが前提とされるシステムで、人事制度にも反映しています。

しかし、現在の社会状況ではメンバーシップ型雇用を前提とした人事制度は、スピードの面や人材の能力発揮の点でデメリットの多いシステムです。

そのため、近年では欧米で主流のジョブ型雇用を取り入れたり、ミッショングレード制を導入したりする企業が増加しています。

ジョブ型雇用とは、「ジョブ(職務)に合わせて人を割り当てる」ことを前提とした制度です。即戦力を採用しやすいことをはじめ、社員の専門性を高められるなどのメリットがあります。

今後の企業にとっては、成果やプロセスを明確に評価できる人事制度の再構築が求められています。

人事制度のトレンド「ジョブ型雇用」を組み込んだ企業事例3選

続いて、「ジョブ型雇用」を組み込んだ3つの企業事例を紹介します。

- 日立製作所

- 資生堂

- KDDI

実際に導入した事例を理解すると、自社に活用する際の指標になるでしょう。

1.日立製作所

日立製作所は、事業のグローバル展開に対応するため、世界標準のジョブ型雇用を導入しました。社内の外国人従業員の割合が半数を超える現状で、従来の日本的なメンバーシップ型を維持する必要はないと判断したためです。

しかし、完全なジョブ型への移行は日本人従業員にとって負担が大きいとの懸念から、段階的な導入を進めるアプローチを採用しました。

結果、テレワークの普及やワーク・ライフバランスを重視する従業員の増加など、日本の働き方の変化にも適合したことが明らかになりました。

日立製作所はメリットとして「職務と責任の範囲が明確になることで、場所や時間に縛られない柔軟な働き方が可能になる」と挙げています。

2.資生堂

資生堂は「グローバルに勝てる組織」への変革を目指し、ジョブ型雇用の導入を決定しました。ただし、最初から完全なジョブ型を採用するのではなく、日本の文化にも適した要素を取り入れた「和洋折衷型」を採用しています。

まず2015年に管理職を対象に適用し、その後2018年には一般社員へと拡大。同時に報酬制度の改定にも着手しました。

2021年に会社と労働者の合意を経て正式導入に至るまで、約6年と長い時間をかけて慎重に進めました。

3.KDDI

KDDIは「プロを創り、育てる」という理念のもと、人財ファースト企業を目指し独自の「KDDI版ジョブ型人事制度」を導入しました。この制度は、KDDIの企業文化を大切にしながらも、欧米型ジョブ型の良さを取り入れた複合型の人事制度です。

KDDI版ジョブ型人事制度の特徴は、業務内容と必要なスキルを明確に定義し、従業員の実力に基づいた報酬体系を構築している点です。また、単なる欧米型のジョブ型を取り入れるのではなく、KDDIならではの企業文化を維持するための工夫も凝らしています。

具体的には、従業員に多様な成長機会を提供し、専門技術だけでなくヒューマンスキルも重視する評価体系を採用したことです。単なる職務評価だけにとどまらない、柔軟な人事制度を構築しています。

人事制度の設計方法

次に、人事制度の設計方法を解説します。

- 現状を把握する

- 3つの制度を設計する

- 制度として文章にする

- 制度の内容をチェックする

- 制度の運用・管理をする

企業の成長と従業員の満足度を高める人事制度を設計するには、以下で解説するステップに則って実践しましょう。

1.現状を把握する

人事制度を見直す前に、まずは現状の把握から始めます。現状を正しく理解することで課題を明確にし、適切な改善策を講じられます。

現状を把握するためには、以下2点を分析しましょう。

- 企業理念や経営方針

- 現状分析

まずは、企業理念や経営方針を確認しましょう。「会社は何を大切にしているのか」「どのような人材を評価したいのか」など、会社としての価値観が人事制度の土台になります。

次に、社内の現状を分析します。現在の職種や評価基準、報酬体系などを詳細に把握すると、問題点や改善すべき点が見えてくるでしょう。

また、従業員アンケートをとると、会社に対する印象や満足度を客観的に把握できます。

2.3つの制度を設計する

現状把握の後は、人事制度を設計していきます。人事制度の基本構成として、以下の3つを決めましょう。

- 等級制度:期待される役割・能力を定義

- 人事評価制度:「役割・能力」の発揮度を測定

- 報酬制度:測定結果に対する処遇に反映

また、上記の3つは互いに連動する設計が好ましいです。3つの制度を連動させることで、公平かつ納得感のある人事制度を構築できます。

3.制度として文章にする

人事制度の構成が整ったら、明文化しましょう。完成した制度を従業員に正しく伝えるためには、文章として明確に記載する必要があります。

明文化する書類の種類は、会社のルールや制作者によって異なりますが、以下3つの書類にまとめるのがおすすめです。

- 等級規程

- 人事評価規程

- 賃金規程

制度を設計する際は「誰が読んでも同じように理解できる」ように作成すると、全従業員へスムーズに浸透させられます。

4.制度の内容をチェックする

制度を運用する前に、内容に問題がないかチェックしましょう。問題がある状態で運用を始めると、社内トラブルに発展するおそれがあるためです。

以下のチェック項目を基に、制度に問題がないか確認しましょう。

- 法令遵守:労働基準法などの法令に遵守しているか

- 公平性:社員が公平に評価されるか

- 整合性:企業理念・経営方針との整合性はあるか

- 実現可能性:運用負担や予算面で現実的か

- 分かりやすさ:従業員に理解されやすい内容か

チェックの際は、社内だけでなく専門家にも確認してもらうと、より適切なフィードバックを得られます。

5.制度の運用・管理をする

内容に問題がないことを確認したら、従業員への説明会などを通じて情報を展開しましょう。制度の目的や内容を分かりやすく伝え、質疑応答の時間を設けることで従業員の理解を深め、適切な運用につなげられます。

また、制度導入後は定期的なモニタリングや管理が必要です。具体的には、以下の取り組みが効果的です。

- 評価者トレーニングの定期実施

- 評価の公平性されているか定例会議の開催

- 制度運用の分析

- 従業員からのフィードバック

- 定期的な制度見直しと改善

継続的な改善を行うことで、企業と従業員の成長を支える強固な基盤になります。

人事制度を設計するときのポイント

最後に、人事制度を設計するときのポイントを解説します。

- 企業理念や経営方針を確認する

- 最初から完璧を目指さない

- 従業員に情報の開示をする

人事制度の設計に関するトラブルを軽減するためにも、以下で解説するポイントを抑えておきましょう。

企業理念や経営方針を確認する

人事制度を見直す際は、自社の企業理念や経営方針を確認しましょう。企業理念や経営方針を人事制度に反映させることで、会社の方向性に沿った制度設計が可能になります。

例えば、企業理念に「常に革新を追求する」と掲げている場合、チャレンジを評価する項目を人事評価に組み込むのが効果的です。

人事制度の内容は企業の方針によって異なるため、会社の方向性を制度に反映させるのが、成長を後押しする仕組み作りにつながります。

最初から完璧を目指さない

人事制度を設計する際、最初から完璧を目指しすぎないようにしましょう。ルールを厳格に固めすぎるとビジネス環境の変化に対応できず、すぐに制度が時代遅れになる可能性があるためです。

特に、近年は働き方やビジネスモデルが急速に変化しており、柔軟性のある人事制度が求められています。例えば、評価基準の一部を「部門ごとにカスタマイズ可能」とすれば、営業部門と開発部門で異なる評価項目を設定できます。

一度制度を決めると、すぐに変更するのは難しいため、変化に対応できる設計を意識しましょう。

従業員に情報の開示をする

人事制度を導入する際は、従業員に情報を開示しましょう。人事制度はすべての従業員に関わる重要な要素であり、情報が不透明なままでは不信感を招く可能性があります。

特に、評価基準や昇給・昇格の条件はすべての従業員が正確に把握できるよう、分かりやすく開示する必要があります。

従業員に制度を適切に理解してもらうために、以下の方法を活用しましょう。

- 全社員向け説明会の開催

- 制度マニュアルの公開

- 評価シートのサンプルを公開

- Q&A集の作成と共有

従業員が「どのように行動すれば評価されるのか」を明確に理解できると、よりモチベーション向上にもつながります。

時代と自社にあった人事制度を設計しよう

人事制度とは、企業の経営資源である「ヒト・モノ・カネ」のなかでも最も重要とされる「ヒト」を管理・統制し、活性化させるための仕組みです。

設計する際は、以下の基本構成をもとに自社に適した形で柔軟に運用できるように設計しましょう。

- 等級制度

- 人事評価制度

- 報酬制度

人事制度の見直しを検討している企業の方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

「ゼッタイ!評価®」なら、専門のコンサルタントが自社に合ったシステム構築から運用までを一貫してサポートします。クラウドシステムを活用して、公正公平な人事評価システムの再構築を実現します。

>>人事評価制度の構築を無料、かつ短期間で行うプラン「ゼッタイ!評価®ZERO」はコチラ

【オススメ記事】

・組織の生産性向上に欠かせないPDCAとは?

・やりがいを求める若手社員。今と昔の違いは?

・社員の能力を発揮させて業績アップが人事評価の基本

・年収を上げたいと思われる社員になる秘訣

・残業しない社員が評価される社会は来るのか?

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア