企業を経営するうえで、「人材マネジメント」は欠かせない要素です。適切な人材の採用・育成・評価を行い、組織全体の生産性を向上させることで、企業の競争力を高められます。

しかし、少子高齢化による人材不足・DXの進展・働き方改革の推進など、経営環境は大きく変化しています。そのため、従来の人材マネジメント手法だけでは対応が難しくなっているのが現状です。

そこで本記事では、人材マネジメントの基本知識や押さえておきたいフレームワーク、人材マネジメントの構築手順を解説します。

企業の持続的な成長を支えるために、適切な人材マネジメントの実施ポイントを押さえておきましょう。

目次

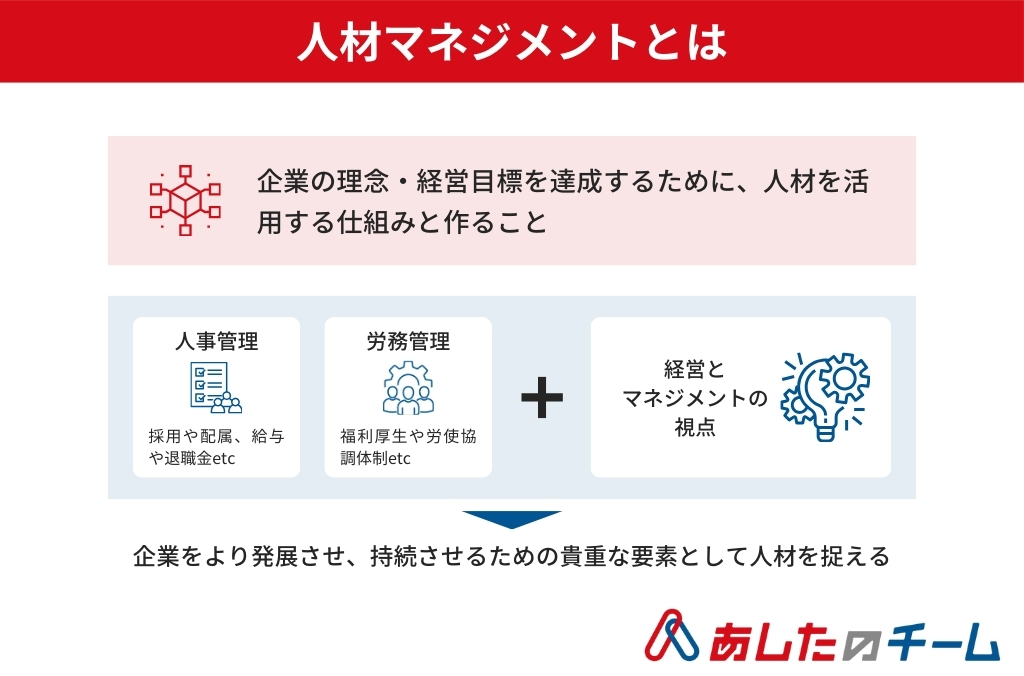

人材マネジメントとは

人材マネジメントとは企業の経営戦略に基づき、人材を適切に採用・配置・育成・評価し、組織の持続的な成長を支える仕組みです。

人材マネジメントによって、企業の財産となる人材を育てて、他社には負けない特色や強みを出せるようにしていきます。

また、社員を正しく評価し、適正な報酬を提供する制度設計も重要な要素です。

人材マネジメントに似た言葉として、人事管理や労務管理があります。

| 用語 | 概要 |

|---|---|

| 人事管理 | 採用や配属、給与や退職金などの管理に特化 |

| 労務管理 | 福利厚生や労使協調体制などの管理に特化 |

| 人材マネジメント | 「人事管理」と「労務管理」の内容に、経営やマネジメントの視点が加わる |

人材マネジメントは、企業の持続的な発展を支える重要な要素として「人材」をとらえる考え方です。企業の成長を支えるために、戦略的な視点を持った人材マネジメントが求められます。

人材マネジメントが重要視されている背景

人材マネジメントが重要視されているのには、以下3つの背景があります。

- 少子高齢化による人材不足

- 働き方改革の推進

- DX化によって求められる人物像の変化

人材マネジメントが重要視されている背景を理解して、現代の働き方に合った人材マネジメントを実現しましょう。

少子高齢化による人材不足

日本では少子高齢化の進行により、労働人口の減少が深刻化しています。そのため、限られた人材を最大限に活用するための、戦略的な人材マネジメントが不可欠です。

これまでのように新卒採用を中心とした人材確保では、十分な労働力の確保が難しくなっているため、以下のような対応が求められています。

- シニア層や外国人労働者の活用

- リスキリング(学び直し)による社内人材の育成

- 女性活躍を促す制度の整備

また、既存社員の生産性向上を図る施策も重要です。テクノロジーの導入による業務の効率化や、公平な評価制度の運用などを進めることで、組織の成長を支えられます。

戦略的な人材マネジメントを実践し、少子高齢化による人材不足に対応していきましょう。

働き方改革の推進

政府の働き方改革の推進により、企業の人材マネジメントの在り方も変化しています。時間外労働の上限規制や有給休暇取得の義務化など、労働環境の整備が求められる時代になりました。

この流れを受けて、社員のワークライフバランスを重視する企業が増え、以下のような施策が導入されています。

- テレワークやフレックスタイム制度の導入

- 副業・兼業の許可

しかし、柔軟な働き方を取り入れるだけでは、組織の一体感の維持が難しくなる場合もあります。そのため、定期的なオンラインミーティングや社内イベントの実施など、コミュニケーション強化の工夫が必要です。

企業文化や人事制度を見直し、現代の働き方に適した柔軟な制度を整えていきましょう。

DX化によって求められる人物像の変化

デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展により、従来の業務プロセスがデジタル技術に置き換わるなか、新たな価値を創出できる人材が求められています。

DX化によって、データドリブンな意思決定が重要視されるため、データを分析し適切な判断を下せる能力が不可欠です。また、変化のスピードが速い環境に適応し、継続的に学び続ける姿勢も求められます。

さらに、DXの推進には、社内外の関係者と協力しながらプロジェクトを進めるコミュニケーション能力も欠かせません。 人材マネジメントにおいても、DXに対応できる人材の育成や評価基準の見直しが重要になっています。

人材マネジメントを構成する5つの要素

次に、人材マネジメントを構成する5つの要素を紹介します。

- 採用

- 育成

- 配置

- 評価・報酬

- 定着・新陳代謝

それぞれの構成要素を理解して、最適な人材マネジメントを実現しましょう。

1.採用

企業が持続的に成長するためには、事業戦略に合った人材の確保が不可欠です。採用活動は単なる人手の補充ではなく、企業の未来を担う人材を見極める重要なプロセスとなります。

優秀な人材を獲得するためには、求めるスキルや人物像の明確な定義が必要です。

一方で、採用は人材を確保することがゴールではなく、入社後に活躍できる環境を整え、定着を図ることも重要な課題です。 適切なオンボーディング(入社後の支援)やキャリアパスを提示し、早期離職を防ぎつつ企業と社員双方にとって良い関係を築いていきましょう。

2.育成

採用した人材を最大限に活用するためには、自社の理念に沿った育成を行い、スキル向上とモチベーション維持を支援する環境を整えましょう。

企業の成長を支えるのは、社員のスキル向上と意欲の維持であり、そのために教育制度や研修プログラムの整備が求められます。育成には、座学による研修(OFF-JT)と実務を通じた学習(OJT)があり、それぞれの特性を活かした活用が大切です。

例えば、新入社員には基礎知識を身につける座学研修を実施した後、実務を通じて経験を積ませることで、効率的にスキルを向上させられます。

育成を企業の成長戦略と連動させて、組織全体の競争力強化につなげていきましょう。

3.配置

社員の能力を最大限に発揮させるには、適材適所を意識した配置が不可欠です。同じ人材でも、業務内容やチーム構成によってパフォーマンスは変わるため、戦略的な人材マネジメントが求められます。

例えば、専門知識を活かせる部門に異動させて即戦力として活躍させるケースもあれば、新しい環境に挑戦させて成長を促す配置も考えられます。

一方で、本人の希望を無視した異動や適性を考慮しない配置は、モチベーションの低下や早期離職のリスクを高める可能性があります。そのため、定期的な面談を実施してキャリアの方向性を確認しながら、企業と社員双方にとって最適な配置を行うことが重要です。

4.評価・報酬

社員の働きがいを高めて組織を持続的に成長させるには、公平で納得感のある評価と報酬の仕組みが欠かせません。適切な評価制度の導入で、社員のモチベーション向上や業績アップにつながります。

評価には大きく分けて「成果(業績)評価」と「プロセス(行動)評価」があり、基準には透明性を持たせましょう。また、評価に応じた報酬設計も重要です。給与だけでなくインセンティブや表彰制度など、多様な報酬形態を導入することで社員の意欲を引き出せます。

ただし、短期的な成果のみに偏ると、組織としての長期的な成長が損なわれるリスクがあるため、バランスの取れた評価・報酬制度を構築しましょう。

5.定着・新陳代謝

企業が持続的に成長するためには、優秀な人材をいかに定着させるかがポイントです。どれだけ採用や育成に力を入れても、社員が短期間で離職すると組織の安定性が損なわれます。

そのため、給与や福利厚生の充実だけでなく、社員のエンゲージメントを高める施策の実施が必要です。例えば、キャリアパスの明確化や働きがいを感じられる評価制度、ワークライフバランスの確保などが効果的です。

一方で、組織の新陳代謝も重要です。長年同じメンバーで構成されると視点が固定化され、新しいアイデアが生まれにくくなることがあります。

そのため、適切なタイミングで人事異動を行い、新しい人材を迎え入れることで組織に活力を与えましょう。

人材マネジメントを構築する4つの手順

人材マネジメントの構築は、以下4つの手順で行いましょう。

- 組織課題の明確化

- 必要な人材像の設定

- 計画・実行

- 成果の評価・改善

順番に解説します。

1.組織課題の明確化

適切な人材マネジメントを実施するには、まず組織が抱える課題を明確にしましょう。

課題を洗い出す際は、企業の経営戦略や事業計画と照らし合わせながら「理想の組織体制」と「現在の人員配置・スキルのギャップ」を整理します。

例えば、新規事業を展開する際には、特定のスキルを持つ人材の不足が課題となる場合があります。また、社員の意識調査や離職率の分析を行うことで、現場のリアルな課題を把握するのも有効です。

組織の目標と現状を客観的に比較し、どの分野に重点を置くべきかを明確にすることで、より具体的な人事戦略を策定しやすくなります。

2.必要な人材像の設定

組織の課題が明確になったら、課題を解決するために必要な人材像を具体的に設定します。

例えば、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進したい企業では、データ分析やITツールを活用できる人材が求められます。チームの統制を強化したい場合は、リーダーシップを発揮できる人材が必要になるでしょう。

また、人材像を明確にする際には、スキルだけでなく企業理念との適合性も重要な要素です。いくら能力が高くても企業文化に合わなければ、組織の一体感を損なう可能性があります。

求める人材の条件を明確にすることで、組織の成長につながる人材を効果的に獲得・育成しましょう。

3.計画・実行

組織の課題と必要な人材像が明確になったら、実現するための計画を策定して具体的なアクションに移します。 まず、短期・中期・長期の視点で優先順位を決めて、段階的に人材マネジメントを進めるのが効果的です。

例えば「半年以内に新たな評価制度を導入する」「1年後までにリーダー育成プログラムを確立する」など、具体的な期限を設定すると実行力が高まります。

また、社内研修や説明会を通じて、新しい取り組みの目的やメリットを対象の社員に伝えるのも重要です。計画の透明性を確保し、社員が納得感を持って受け入れられるような仕組みが、人材マネジメント成功の鍵になります。

4.成果の評価・改善

人材マネジメントの施策を実行した後は、成果を評価し、必要に応じて改善を行いましょう。評価する際には数値データを活用することで、改善が必要なポイントを明確にできます。

例えば、以下のような客観的指標を基に分析を行いましょう。

- 離職率の変化

- 社員満足度調査の結果

- 業務効率の向上度

これらのデータをもとに、施策が現場の実情に合っているか、残っている課題は何かを把握し、より効果的な改善策を検討します。

また、事業環境や組織の状況は常に変化しているため、固定された制度では柔軟な対応が難しくなることもあります。定期的な振り返りと見直しを行い、組織の成長に合わせて最適な人材マネジメントを維持しましょう。

人材マネジメント構築の3つのポイント

次に、人材マネジメント構築のポイントを3つ紹介します。

- 企業戦略との一貫性を持たせる

- ジョブ型雇用の部分的な導入

- 人事評価システムの構築

上記のポイントを意識して、適切な人材マネジメントを実現させましょう。

企業戦略との一貫性を持たせる

人材マネジメントを成功させるには、企業戦略と一貫性を持たせることが重要です。

採用・育成・評価制度を個別に考えると、組織全体の方向性とズレが生じ、事業の成長を支えにくくなります。例えば、企業がグローバル展開を進める場合、語学力や海外市場の理解を持つ人材の確保と育成が必要です。

経営戦略に即した人材マネジメントは、組織の成長を加速させます。定期的に戦略と人事の整合性を確認し、柔軟に調整することで持続的な成長を実現できます。

ジョブ型雇用の部分的な導入

ジョブ型雇用は従来の日本型雇用とは反対のシステムで、一度にすべてを取り入れると離職者が増加するリスクがあります。そのため、まずは部分的に導入して自社に適した形を見極めることが重要です。

実際に導入している多くの企業は、ジョブ型雇用をすべて取り入れるのではなく、どこまで取り入れるかを決めて実施しています。まずは、自社でジョブ型雇用を導入するメリットのある部分はどこなのかを検討し、人材マネジメント構築の計画を立てましょう。

例えば、テレワーク中心のデスクワーク職など、職務内容が明確な社員を対象に試験的に導入する方法が考えられます。徐々にジョブ型雇用を導入していき、社員が人材マネジメントを受け入れていける環境を整えましょう。

人事評価システムの構築

人材マネジメントを導入する際は、人事評価システムの構築が不可欠です。 業務内容や成果に基づき、給与改定のプロセスを明確にすることで、社員の意欲を引き出す評価制度を確立する必要があります。

例えば、職務記述書(ジョブディスクリプション)を作成し、各職務の責任や求められるスキルを明示すれば、評価基準が明確化されます。また、クラウド型の人事評価システムを活用することで、評価データの一元管理や分析が容易になり公平性と効率性が向上するでしょう。

人材マネジメントで活用できるフレームワーク

最後に、人材マネジメントで活用できるフレームワークを2つ紹介します。

- 3C分析

- SWOT分析

自社で人材マネジメントを取り入れる際に、参考にしてください。

3C分析

3C分析とは「自社(Company)」「競合(Competitor)」「市場・顧客(Customer)」 3つの要素から、企業の立ち位置や戦略を分析するフレームワークです。人材マネジメントの活用により、企業が求める人材像の明確化・採用・育成の方向性を整理しやすくなります。

3C分析の3つの要素を、以下にまとめました。

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

| 自社(Company) | 現状の組織体制や人材の強み・弱みを洗い出す |

| 競合(Competitor) | 競合を分析し、他社と比較した際の強みや人材戦略の差異を把握する |

| 市場・顧客(Customer) | 業界のトレンドや求職者のニーズを理解し、自社の人事施策に反映させる |

企業が持続的に成長するためにも、自社の状況を正しく把握して競合との差別化を図りましょう。

SWOT分析

SWOT分析は「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」4つの観点から、企業の内部環境と外部環境を分析できるフレームワークです。

組織の現状を客観的に把握し、最適な施策を導き出すのに役立ちます。

SWOT分析の分析例を、以下にまとめました。

| 要素 | 分析例 |

|---|---|

| 強み | 企業のブランド力、社員の定着率の高さ など |

| 弱み | 特定のスキルを持つ人材の不足、評価制度の不透明さ など |

| 機会 | 業界の成長、新しい採用手法の登場 など |

| 脅威 | 少子高齢化による人材不足、競争の激化による採用難といったリスク など |

上記の要素を整理することで、企業が強みを活かしながら課題を克服し、人事施策を計画的に進められます。

SWOT分析は、採用・育成・評価のすべてのプロセスで活用できるため、定期的に見直しながら戦略をアップデートしましょう。

関連記事:フレームワーク(wii-can-must)についてまとめた記事はこちら

成果につながる人材マネジメントの仕組みをつくろう

人材マネジメントは、企業が経営戦略を実現し、組織の成長を支える重要な仕組みです。

現代の企業経営では、少子高齢化・DXの進展・働き方改革の推進など、環境の変化に対応した柔軟な人事戦略が求められます。そのため、3C分析やSWOT分析などのフレームワークを活用し、データに基づいた意思決定を行うことが重要です。

業務内容・成果・人事評価・給与改定までを正確に把握・実施できるよう、人事評価クラウドシステムの導入も検討しましょう。

導入企業4000社の実績とノウハウから導き出した[人事評価シート]を無料公開!

【オススメ記事】

・組織の生産性向上に欠かせないPDCAとは?

・やりがいを求める若手社員。今と昔の違いは?

・社員の能力を発揮させて業績アップが人事評価の基本

・年収を上げたいと思われる社員になる秘訣

・残業しない社員が評価される社会は来るのか?

あなたにおすすめのお役立ち資料を無料ダウンロード

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】コーチングとは?企業の人材育成を成功させるビジネスコーチングの活用方法

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】知っておきたいボーナスのすべて

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

【無料PDF】どう決めるべき?企業のボーナス

あしたのチームのサービス

導入企業4,000社の実績と12年間の運用ノウハウを活かし、他社には真似のできないあらゆる業種の人事評価制度運用における課題にお応えします。

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

サービスガイド

ダウンロードは下記フォームに記入の上、送信をお願いいたします。

あした式人事評価シート

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア

あしたの人事オンライン 「あした」を変える「人事」が分かる総合メディア